LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR

6- VERMEER

Rembrandt (1606-1669) invente une peinture de la cécité : le peintre utilise le pinceau comme l’aveugle son bâton, il peint à tâtons pour faire progressivement surgir des ténèbres la lumière qui émane d’une présence. Chez Rembrandt, le motif est toujours quelque chose, ou plutôt quelqu'un, en train d’apparaître, un phénomène d’émergence en train de s’accomplir, et jamais rigoureusement achevé. Il se trouve que l’art d’un Vermeer (1632-1675) est diamétralement opposé à celui de Rembrandt : peintre du regard, de la lucidité, de la lumière, le maître de Delft enregistre avec la plus grande précision ce qui lui tombe sous les yeux, il observe avec une extraordinaire exactitude la permanence du phénomène. Non pas le processus au cours duquel une existence fait son apparition – le tremblement du temps parcourt les visions de Rembrandt et tend même sur la fin à les désagréger – mais la forme complète et achevée d’une forme qui fait acte de présence, à tel point qu’elle semble avoir toujours été là, à la fois irréfutable et inaltérable. A l’inachèvement d’un devenir (Rembrandt), Vermeer oppose la perfection d’une évidence. Rembrandt, tel Homère, le poète aveugle, est un voyant qui devine toute une compagnie qui s’ébranle dans les ténèbres ; Vermeer est d’abord un pur regard, d’une extraordinaire limpidité, un œil quasi photographique, ultra sensible à l’impression lumineuse. Rembrandt devine et Vermeer voit. Et si l’œil de Rembrandt écoute ce qui est sur le point de survenir, on peut bien dire que celui de Vermeer regarde, observe et scrute avec une rigueur, une application qui n’ont sans doute pas leur pareil dans toute l’histoire de la peinture. « Ce qui me fascine, écrit Claudel dans La Peinture hollandaise, c’est ce regard pur, dépouillé, stérilisé, rincé de toute matière, d’une candeur en quelque sorte mathématique ou angélique, ou disons simplement photographique, mais quelle photographie ! en qui le peintre, reclus à l’intérieur de sa lentille, capte le monde extérieur » (Œuvres en prose, Pléiade 182). On sait comment, autour de 1860, l’art de Vermeer fut, non pas redécouvert – car il n’avait jamais été oublié des vrais amateurs – mais rendu accessible au grand public par les articles que publie alors l’historien d’art Théophile Thoré-Burger, un républicain défenseur du réalisme d’un Courbet ou d’un Millet, qui dût s’exiler après la révolution de 1848 et ne pourra revenir en France qu’après l’amnistie générale des prisonniers politiques signée en août 1859 par Napoléon III. Il est évident que cette renaissance de Vermeer dans la seconde moitié du XIXe siècle n’est pas étrangère à l’ascendant qu’exerçait alors l’esthétique réaliste, et plus encore à la diffusion dans la société de la photographie, un art populaire qui devient peu à peu accessible à tous. Il y a là une sorte d’illusion rétrograde du vrai : le regard du XIXe siècle, éduqué par la photographie, croit pouvoir se retrouver dans une peinture du XVIIe siècle ! Certes, il nous faudra préciser en quel sens le regard de Vermeer est « photographique » (« mais quelle photographie ! », ajoute aussitôt Claudel), mais il reste vrai que l’on reconnaît un Vermeer du premier coup d’œil, à sa luminosité propre, à l’extraordinaire précision de l’enregistrement rétinien (ce que Claudel nomme encore « une rétine-fée »), à l’objectivité la plus scrupuleuse du témoignage visuel. C’est ce regard limpide, ces yeux grands ouverts, qui ne peuvent se détourner du regard qui leur fait face (peut-être celui de son père), qui continuent d’éclairer La Jeune fille à la perle – autrefois La jeune fille au turban – du Mauritshuis à La Haye (fig. 1).

1- La Jeune fille à la perle, c. 1665,

46,5 x 40, Mauritshuis, La Haye

Tout est regard en ce portrait : non seulement les deux yeux qui ne se détachent pas de nous, mais encore la perle – qui n’est pas une perle, mais une bille d’étain noyée dans une goutte de verre – qui fait comme un troisième œil ; la lumière, sur la lèvre inférieure, qui intensifie la présence en donnant l’illusion qu’elle est sur le point de nous adresser la parole. Le turban – accessoire coutumier du peintre (Rembrandt lui-même l’utilise), qui parfois met une touche d’exotisme, et d’érotisme (Francesco Mazzola, dit Le Parmesan, L’Esclave turque, 1533 : fig. 2), est surtout ici l’occasion du jeu lumineux du jaune et du bleu, qui sont les deux composants essentiels du blason chromatique de Vermeer. Il permet encore d'épurer le regard en occultant le flou de la chevelure.

2- Parmesan, L’Esclave turque, vers 1533,

67 x 53, Parme

Quant au noir sur lequel se détache la figure (il s’agit en vérité d’un bleu cobalt très dense), il n’a pas du tout la valeur d’un clair-obscur duquel émerge le personnage, mais plutôt d’un fond plat sur lequel on place l’image pour mieux en apprécier l’effet de présence. Tout ce petit tableau est comme illuminé par le regard limpide du peintre, ce regard qu’il voit réfléchi et retourné vers lui-même par cette jeune enfant en laquelle la tradition veut reconnaître la dernière fille de Vermeer : Maria (nous la retrouvons sur L’Art de la peinture de Vienne : fig. 35). Le visage idéalisé est encore dans l’indétermination de l’enfance, les traits ne sont pas encore assez caractérisés pour qu’on puisse dire qu’il s’agit là vraiment d’un portrait. Ce pur visage n’est qu’un porte-regard, et tout le tableau se résume dans la réflexion d’un regard qui se sait à la fois vu et voyant. Telle est la clé de l’art de Vermeer, le thème répété et modulé d’œuvre en œuvre. Tout le contraire de Rembrandt, qui ne réfléchit son regard que pour sonder l’ombre en laquelle il s’ensevelit, comme un mystère impénétrable qui se dérobe dans les ténèbres (fig. 3).

3- Rembrandt, Autoportrait, entre 1628 et 1629,

22,6 x 18,7, Rijksmuseum

Rembrandt, champion de l’autoportrait, revient sans cesse sur cette énigme qu’il est pour lui-même. Pas d’autoportrait certain en revanche chez Vermeer (mis à part cet autoportrait ironique – puisque de dos – de L’Art de la peinture : fig. 35), dont l’identité semble se résumer au regard qu’il tourne vers le monde, et qui se réfléchit en miroir en chacun de ses tableaux. Vermeer met toute son âme dans la scrutation du visible, à tel point qu’il semble s’être dissout dans la lumière cristalline qui éclaire son œuvre. Longtemps, de Vermeer, nous n’avons rien su, jusqu’aux travaux de John Michael Montias, dans les années 80. L’œuvre d’un Van Gogh est indissociable de sa vie « passionnée », mais l’œuvre de Vermeer semble se passer du secours de la biographie, comme si ces tableaux se suffisaient à eux-mêmes, étaient à eux-mêmes leur propre sens. Ils ont l’évidence d’un pur enregistrement optique, et l’iconographie, toujours friande de symboles, a bien du mal à déchiffrer un quelconque sens caché. Le monde est là, tel qu’il paraît dans la lumière : il y a beaucoup à voir, mais peu à dire.

4- Vue de Delft, 1658-60, 98,5 x 118,5, Mauritshuis, La Haye

Vue de Delft : et non Ville de Delft. C’est toujours la vue, le regard qu’il tourne vers l’objet, que peint le peintre, non l’objet lui-même.

Perspective rigoureuse : on a pu déterminer l’emplacement exact depuis lequel Vermeer a effectué cette prise de vue. Le petit port de Zuidkolk. La porte de Schiedam à gauche, la porte de Rotterdam à droite, entre les deux le petit pont sous l’arche duquel l’eau s’infiltre dans l’enceinte de la ville, et alimente ses canaux. Devant nous, des passagers qui attendent de s’embarquer dans la grande barge qui, hâlée par les chevaux, les conduira vers Rotterdam, Schiedam et Delfshaven. Devant la porte de Rotterdam, deux harenguiers démâtés pour être calfatés et carénés (les harengs de la Baltique sont descendus en mer du Nord du fait de la vague de froid qui frappe l’Europe du milieu du XVIe à la fin du XIXe ; cette pêche contribuera à la fortune de la Hollande). Juste à gauche du corps de garde de la porte de Rotterdam, le clocher de la Nouvelle Eglise, où se trouve le mausolée de Guillaume le Taciturne, le père de la patrie, œuvre de Hendrick de Keyser. Entre le corps de garde et la tour : « le petit pan de mur jaune ». A gauche de la porte de Schiedam, un grand bâtiment comme un hangar recouvert d’une longue toiture : un entrepôt appartenant à la Compagnie des Indes Orientales.

4 bis- Vue de Delft (détail)

Sur la porte de Schiedam, une horloge : 7h 10 (fig. 4 bis). Matin ou soir ? Le temps semble arrêté. La peinture hollandaise, à la différence de la peinture italienne qui se situe dans l’intemporalité du mythe, marque souvent le temps qu’il est, comme le temps qu’il fait (les impressionnistes distinguaient en ce tableau une sensibilité à la luminosité changeante de l’atmosphère). Pourtant l’heure ici indique moins le temps qu’elle ne le supprime. Palais de la Belle au bois dormant. Peu de personnages, tous résolument immobiles, à peine quelques risées font frémir l’eau du port, les bateaux sont accostés. Sentiment d’éternité, qui nous affranchit du temps, mais non d’immortalité, qui à l’inverse prolonge indéfiniment le temps.

Qu’il y ait là une sorte de miracle, la lumière en témoigne : le partage du soleil et de l’ombre laisse entendre que le soleil est à l’est, que nous sommes donc à 7 h 10 du matin. Mais il n’explique pas la ville d’or qui surgit au cœur de l’enceinte sombre. Une Jérusalem céleste apparaît surnaturellement au cœur de la Jérusalem terrestre. Pas de réalisme photographique : la Vue de Delft est une apparition. La lumière n’éclaire pas, elle choisit, elle désigne l’élu, elle fait signe. Ainsi, sous le ciel tourmenté des paysages de Ruisdael, le « coup de soleil » frappe la terre comme un signe divin (fig. 5 et 6) :

5- Jacob van Ruysdaël, Le coup de soleil, 1660-70,

83 x 99, Louvre

6- Jacob van Ruysdaël, Le Champ de blé, vers 1660,

61 x 71, musée Boijmans van Beuningen, Rotterdam

D’où vient la magie de ce suspens ? De l’attention du peintre absorbé dans son tableau pendant des mois et des mois. Six mois, peut-être un an pour peindre cette « vue » de Delft. La peinture est un exercice de la patience, un travail d’une extrême méticulosité qui dilate démesurément la jouissance du regard. C’est une méthode pour apprendre à voir vraiment. Cette joie de peindre, dans le silence et la concentration de l’atelier, cette jouissance que procure l’excellence du métier, elle illumine les tableaux du maître de Delft, il n’est pas une œuvre qui ne témoigne pour elle. C’est cette application qui fait du lieu où se trouve le peintre, indifférent à tout ce qui n’est pas la rigoureuse fabrication de son œuvre, un « intérieur » : en chaque lieu où la pensée soliloque avec elle-même et ne fait qu’une avec la main qui traduit ou transcrit sur le papier, sur la toile, ce dialogue intérieur et silencieux, en ce lieu, où soit-il, il y a un intérieur. Il est remarquable que les deux seuls extérieurs peints par Vermeer soient en vérité des intérieurs : la ville où Vermeer passera toute sa vie, protégée par les canaux qui l’entourent et par l’enceinte fortifiée (avec le pont-levis qu’on devine sur la droite) qui la circonscrit, et d’autre part la maison voisine, vue de l’auberge de Mechelen, propriété du père du peintre (fig. 7) :

7- La Ruelle, 1658-60, 54,3 x 44, Rijksmuseum

Deux enfants, un garçon, une fille, jouent aux osselets sous le banc de pierre. La servante lave le sol du passage qui conduit à l’arrière-cour. La mère (?) reprise le linge déchiré. Tout est attentif et soigné dans cette maison qu’on dirait volontiers « maternelle », et que le peintre, situé à l’extérieur, contemple avec amour. Les figures sont immobiles, absorbées dans leur travail ou dans leur jeu. Le temps est arrêté. Ainsi le peintre, dans l’atelier, absorbé dans son tableau, s’éprouve-t-il transporté dans l’éternité. Cette figure de l’attention heureuse, elle hante l’œuvre de Vermeer, et il n’est pas de tableau qui n’en porte la secrète illumination :

8- La Laitière, 1658-60, 45,5 x 41, Rijksmuseum

Fille de cuisine et non laitière (fig. 8). Mais laitière pourtant, parce que tout le tableau tient au mince fil du lait qui coule de la jatte comme coulent, du coussin de la dentellière, les fils blancs et rouges qui seront utilisés pour les motifs brodés. Si le lait coulait à flots, le tableau ne serait plus un Vermeer. Tout est dans la concentration, l’extrême attention du geste. Magie de l’instant suspendu : la laitière est une clepsydre, et le fil du lait est comme le fil du sable qui coule dans le sablier. La chaufferette en bas à droite, qui procure une douce chaleur semblable à la chaleur que ressent le peintre pendant le temps de son travail. Un petit amour sur un carreau de faïence de Delft, sur la plinthe. Soupe au lait ou pain perdu ? La lumière déverse une pluie d’or sur le pain, sur le pichet bleu, elle diffuse sur le ventre rebondi du pot de cuivre, suspendu au mur. Sur le mur un clou et son ombre : Vermeer y avait d’abord suspendu une carte de la Hollande, qu’il a supprimée par la suite. Un tel objet est trop luxueux pour figurer dans une cuisine. Visage humble, sans apprêt de cette fille de cuisine : cette Laitière pose pour une Allégorie de l’Attention.

9- La femme à la balance (autrefois nommée La peseuse de perles),

1662-63, 42,5 x 38, Washington

D’abord intitulée : La Peseuse de perles (fig. 9). En vérité, un examen attentif montre qu’elle ne pèse rien : les plateaux sont vides. La balance n’est qu’un truc pour suspendre le mouvement. L’attention portée à cette opération de haute précision immobilise le tableau, « fait tableau ». Pour mieux s’assurer, elle pose la main gauche sur la table, comme le peintre maintient la main qui porte le pinceau sur l’appuie-main. Le rideau jaune est tiré, la pesée s’accomplit dans la pénombre bleutée, les couleurs sont plus tamisées que d’ordinaire (pas de jaune ni d’or). Elle ne pèse pas l’or, elle vérifie l’égalité de l’équilibre. Allégorie de la Constance ? Ou au contraire de la tentation, qui se détourne du jugement dernier (sur le mur du fond, un Jugement dernier. Bernard van Orley ?). On a fait le parallèle avec Le prêteur et sa femme, de Metsys (fig. 10) :

10- Quentin Metsys, Le prêteur et sa femme, 1514,

71 x 68, Louvre

L’épouse du peseur se détourne du livre pieux, fascinée par l’or qu’on pèse à ses côtés. Nature morte presque de vanité sur les étagères. Ces comptes secrets suscitent les commérages : deux compères potinent dans la rue. Sur l’œil du miroir convexe (hommage à Jan van Eyck), un tiers exclu épie les manigances du peseur d’or. La balance de la pesée, semblable à celle de saint Michel le jour du Jugement, montre comment l’or divertit de Dieu.

11- Pieter de Hooch, La peseuse d’or, vers 1664,

61 x 63, Gemäldegalerie, Berlin

Sur cet autre tableau par Pieter de Hooch (fig. 11), sans doute de peu postérieur au tableau de Vermeer, cette femme est bien occupée à peser son or, et l’éclat de l’or semble diffuser dans toute la pièce, comme si de cette main attentive à empiler les florins émanait une atmosphère tout entière imprégnée de la fascination de l’or. Rien de tel sur le tableau de Vermeer (fig. 9) : son art se résume à la pureté du regard, il ne parle pas, ne moralise pas, il lui suffit de contempler le mystère silencieux du visible. Le suspens de la balance est aussi un suspens du temps. Le Christ du Jugement surmonte la coiffe de Catharina (ce pourrait être ici l’épouse de Jan Vermeer) et la bénit peut-être pour les soins attentifs qu’elle consacre à la bonne tenue de son ménage. Au pays de Calvin, ce n’est pas péché mais sagesse de savoir faire fructifier le bien honnêtement acquis. Le silence de Vermeer tient en échec le désir du récit qui motive l’iconographe. De cet art, il n’y a rien à dire, sinon : c’est bien ainsi !

12- La Dentellière, 1565, 24 x 21, Louvre

La Dentellière (fig. 12) : le plus petit tableau de Vermeer (avec les deux tableaux de Washington : La Dame au chapeau rouge, et La Joueuse de flûte). On a avancé, avec beaucoup de vraisemblance, que Vermeer recourait à l’artifice de la chambre noire. Les moyens optiques de l’époque ne permettaient pas de faire des projections de grands formats. Serait-ce là l’explication des formats les plus souvent réduits utilisés par Vermeer ? Pourtant, les premiers tableaux sont de grand format (Diane et les nymphes, Le Christ chez Marthe et Marie d’Edimbourg et L’Entremetteuse de Dresde), et, par la suite, les deux plus grands chefs-d’œuvre de Vermeer sont aussi d’un format appréciable (La Vue de Delft, 98.5 x 118.5, et L’Art de la peinture, 120 x 100). Plus encore que la Laitière, la Dentellière est une allégorie de l’Attention : tout converge, les mains, le regard, la lumière, au foyer du regard où se noue le point de croix. Claudel l’avait bien compris, même si, peu au courant de l’art de la dentelle, il croyait voir une aiguille ici absente : « Voyez cette dentellière (au Louvre) appliquée à son tambour, où les épaules, la tête, les mains avec leur doble atelier de doigts, tout vient aboutir à cette pointe d’aiguille : ou cette pupille au centre d’un œil bleu qui est la convergence de tout un visage, de tout un être, une espèce de coordonnée spirituelle, un éclair, décoché par l’âme. » Comme nous le verrons quand nous entrerons dans l’atelier du peintre, Vermeer peint avec autant d’application et de soin que la dentellière brode son fil, que la peseuse tient sa balance, que la laitière mesure le mince fil de lait qui coule dans le temps. Ainsi coulent, sur le coussin qui est en vérité une boîte à couture, les fils blancs et rouges (on croirait une goutte de peinture que le peintre a intentionnellement laissée s’écouler). L’ovale abstrait le visage tout entier concentré dans l’attention.

Cette absorption du regard dans la tâche qui l’occupe entièrement définit le thème toujours recommencé de cet art : le motif, la mise en scène n’ont chez Vermeer qu’une importance secondaire. Ils ne constituent que des arrangements pour tester la qualité du regard, ils ne sont que des exercices visuels, ils testent l’exactitude de l’observation, la densité et le recueillement de la contemplation. Le véritable objet de la peinture de Vermeer, c’est le regard du peintre en train de réaliser sa peinture. Il y a là un mystère, celui de l’image aperçue dans la lumière d’une conscience, un mystère inépuisable que Vermeer ne cessera jamais d’interroger. Quel mystère ? En quoi consiste-t-il précisément ? Et comment peut-on s’étonner de ce qu’il y ait, sous nos yeux, quelque chose et non pas plutôt rien ?

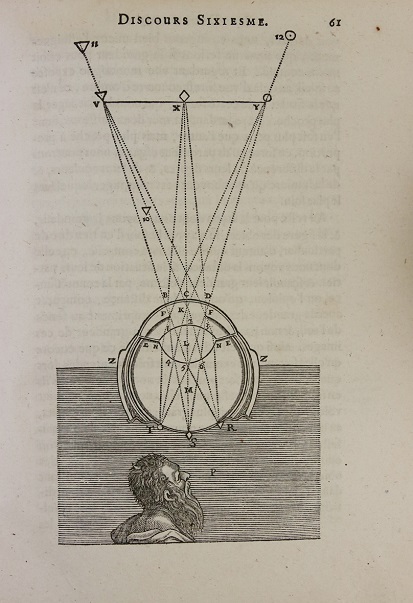

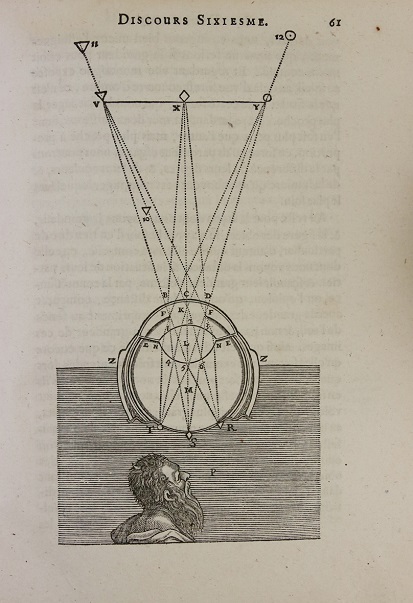

Ce n’est pas tant de la présence du monde que s’étonne Vermeer (qui n’est pas Cézanne), c’est de l’acte même de la vision. En quoi consiste-t-il ? On croyait au moyen âge que le lieu de la vision se situait dans le cristallin (pour cette simple raison que, dans un œil disséqué, la rigidité cadavérique transporte le cristallin au centre du globe oculaire). Comme son nom l’indique, le cristallin était une chair transparente, une chair devenue lumière, illuminée non seulement par les rayons du soleil qui viennent le frapper, mais encore et surtout par une « vertu visuelle » qui avait magiquement le pouvoir de transformer l’image obtenue sur la lentille en vision. Le cristallin était un cristal vivant doué du pouvoir d’apercevoir l’image qui se réfractait en son intérieur, d’apercevoir et non seulement de percevoir. C’est Kepler, en 1604, avec les Paralipomènes à Vitellion (auteur d’un ouvrage d’optique, Perspectiva, presque entièrement repris de l’arabe Alhazen, qui fera autorité tout au long du moyen âge), qui mettra fin au règne imaginaire du cristallin et rétablira la vérité de vision. Kepler, le premier, assimile le mécanisme de la vision à celui de la chambre noire, met le cristallin, juste derrière la pupille, et reconnaît sa fonction : celle d’une lentille qui permet de mettre l’image au point sur l’écran. L’iris fonctionne comme un diaphragme qui réduit les perturbations de la diffraction, et le cristallin permet de déposer une image distincte sur l’écran de la rétine, ce qui permet à Kepler de comprendre les causes de la myopie comme de l’hypermétropie, toutes deux dérivant d’un mauvais réglage du cristallin. La chambre noire est capable de reproduire cet appareillage, et ainsi de se rendre maître de son fonctionnement.

J’ai déjà fait allusion aux travaux de Philip Steadman, qui a montré de façon assez convaincante comment Vermeer compose ses tableaux en s’aidant de la chambre noire. C’est qu’il ne cherche pas à peindre le spectacle du monde, mais plutôt la vision que nous avons de ce spectacle, l’image rétinienne qui se transmet à notre cerveau. Vermeer ne peint pas seulement des intérieurs, sa vision même est intériorisée, elle s’efforce de faire paraître sur la toile l’image tremblante, fragile et vivante, qui scintille au fond de nos yeux. Et pour cela quel meilleur secours que la chambre noire, puisqu’elle est le modèle mécanique qui reproduit avec la plus grande exactitude l’appareil visuel ? L’image de la chambre noire – qui est alors une sorte de prodige à la mode dont on s’émerveille chez les mondains, mais aussi un phénomène qui retient l’attention des savants – offre un paradigme pour la connaissance de la vision. Elle donne à voir quelque chose qui ressemble, plus encore qu’à l’objet lui-même, à la vision vivante de cet objet. Elle permet de nous glisser dans le secret du globe oculaire pour assister en direct à l’alchimie visuelle. Et qu’est-ce que la peinture, selon Vermeer, sinon l’image réfléchie d’une vision, le dépôt sur la toile de la vision qui palpite dans le fond de l’œil ? Tout l’art de la peinture consiste en ce renversement qui consiste à faire voir la vision elle-même. Voici quelques indices qui dénotent l’utilisation de la chambre noire chez Vermeer : la profondeur de champ exagérée qui creuse l’appartement de la Jeune femme assoupie du Metropolitan (fig. 13) :

13- Jeune femme assoupie, 1655-60, 87,5 x 76,5,

New York, Metropolitan

Même effet de profondeur excessive sur le soldat et la jeune fille riant de la Frick Collection (fig. 14) : le contraste entre l’ombre du premier plan et la lumière du second est forcé, comme si le contraste était mal réglé ; quant au soldat qui est au moins deux fois plus grand que la jeune femme, alors qu’un mètre seulement les sépare, il déroge aussi aux lois naturelles de la perspective. Magnifique image : on ne sait pas si la lumière vient de la fenêtre entrouverte, ou du sourire de la jeune femme :

14- Soldat et jeune fille riant, 1657, 48 x 43,

New York, Frick Collection

Sur les deux petits tableaux de Washington (fig. 15 et 16), La joueuse de flûte et La dame au chapeau rouge (attribution discutée), des « cercles de confusion », dus au mauvais réglage de la mise au point (un phénomène lumineux que l’on distingue sur de nombreux tableaux de Vermeer), trahissent l’utilisation de la chambre noire :

15- La joueuse de flûte, c. 1665, 20,2 x 18, Washinton

16- La Dame au chapeau rouge, c. 1665, 23 x 18, Washington

La chambre noire est le lieu où le peintre étudie cela seul qui importe : la théorie de la vision. Pourtant, une question nouvelle apparaît : si le cristallin était doué de vertu visuelle, il n’en est pas de même pour la rétine, simple écran opaque qui reçoit l’image. Dès lors la question se pose de savoir qui voit l’image déposée sur la rétine ? Quel est le prisonnier, dans cette caverne, qui réfléchit dans la clarté d’une conscience le théâtre d’ombres qui se déroule sous ses yeux ? Descartes représente ce spectateur mental, dans sa Dioptrique, contemplant le spectacle qui se projette sur la rétine d’un œil disséqué, mais non pas depuis l’intérieur où voit l’âme (« ce n’est pas l’œil qui voit, c’est l’âme », écrit-il), mais curieusement depuis l’extérieur, et sous la forme d’un philosophe barbu qui fait un peu penser à Socrate, figure exemplaire de la conscience de soi (fig. 17).

17- Descartes, planche de La Dioptrique

Il ne suffit pas qu’un film soit projeté sur l’écran ; encore faut-il qu’il y ait un spectateur dans la salle. Qui donc est celui qui dit « je vois » ? Qui dit « je pense » ? C’est à ce théâtre intérieur de la vision que Vermeer a choisi de consacrer toute son œuvre.

Qui donc est là dans l’intérieur pour recevoir l’afflux de la lumière, et transformer l’impression en vision, et l’illumination en conscience ? Il faut imaginer la chambre noire éclairée par la lumière toute spirituelle de la conscience. La fenêtre sur la gauche correspond au trou de la pupille, et l’habitante de l’intérieur règle l’intensité de la lumière en réglant l’obturateur, soit en contractant le cercle de l’iris, soit en mesurant l’angle d’ouverture de la fenêtre, qui donne toujours chez Vermeer sur un extérieur lumineux (pas de clair-obscur chez Vermeer, à l’encontre de Rembrandt) dont nous ne saurons jamais rien – on n’aperçoit nulle part un détail qui nous renseignerait sur la maison d’en-face, ou qui nous montrerait les passants dans la rue.

18- Femme à la fenêtre, 1658-60, 45,7 x 40,5,

New York, Metropolitan Museum

Cette jeune femme, qui porte avec gravité la coiffe des béguines, règle avec un extrême soin l’angle d’ouverture du battant de la fenêtre (fig. 18). De la clarté bleutée qui diffuse vaguement dans la boîte optique, on a dit qu’elle était une « lumière d’aquarium » (1). Conformément à la théorie de la lumière élaborée à l’époque par le grand physicien Christian Huygens, la lumière est un phénomène ondulatoire, un fluide très éthéré qui coule, pénètre, caresse les objets qu’il rencontre. On remarquera ici l’extraordinaire reflet du tapis d’orient sur le bassin de cuivre. Que fait-elle ? Le besoin d’anecdotes a fait imaginer diverses fables : elle s’apprête à arroser les plantes qui sont sur le rebord de la fenêtre ; elle commence sa toilette, comme le coffret à bijoux sur la droite pourrait le laisser entendre. La magnifique aiguière aux reflets d’or palpite dans le bain de lumière. Ce matériel fait penser à celui, liturgique du lavement des mains, à l’aquamanile avec lequel le prêtre se lave les mains avant la consécration. Rite de purification. La fée du logis veille à la propreté, à l’impeccable transparence de l’intérieur. Rien ne doit faire obstacle à l’infusion de la lumière dans l’habitacle de l’intériorité. Pourquoi, au mur, cette carte des Dix-Sept Provinces ? Sans doute sommes-nous dans la sphère d’un œil voyant, et n’est-il pas vrai que le monde entier peut venir se blottir dans le cercle pourtant infime du globe oculaire ? La carte n’est pas le monde, mais l’image du monde, de même que le paysage que je vois n’est pas le paysage, mais son image projetée sur l’écran de la rétine.

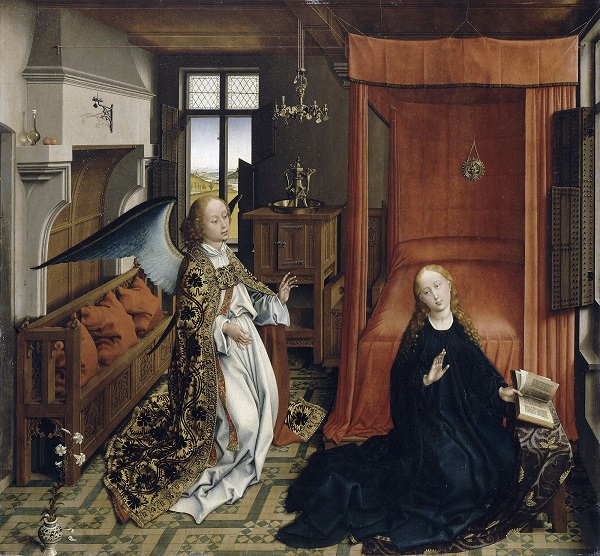

Comment nommer cette jeune femme, cette vierge recluse qui hante l’intériorité de la vision ? Ne serait-elle pas Anima ? Dans Propositions et réflexions sur le vers français, Claudel invente un beau conte ainsi intitulé : « Parabole d’Animus et d’Anima : pour faire comprendre certaines poésies d’Arthur Rimbaud ». Anima correspond à ce qu’au moyen âge on appelait « l’intellect patient ». Elle est l’intelligence qui s’ébranle à la réception d’un signe, d’une rencontre inattendue, d’un trait de la grâce. Elle est l’esprit à l’écoute du dieu qui vient, ou l’œil dans l’attente du rayon lumineux qui lui révélera la puissance de voir qui sommeille en lui (sans la médiation de la lumière, l’œil ne se saurait jamais voyant). L’histoire d’Anima raconte non pas comment l’esprit vient aux filles, mais comme l’idée vient à l’esprit, et le féconde d’une immaculée conception, comme s’il avait le pouvoir d’enfanter l’idée par la seule clarté intérieure de la conscience de soi. Le « je pense » est fertile, et la succession infinie de l’ordre des raisons selon les règles de la méthode fait une innombrable descendance à l’intuition première. On comprend alors que cette chambre où un ange de lumière vient féconder une vierge est une scène clé, depuis longtemps, de la mythologie chrétienne : l’archétype de l’intérieur vermeerien, c’est la chambre de l’Annonciation.

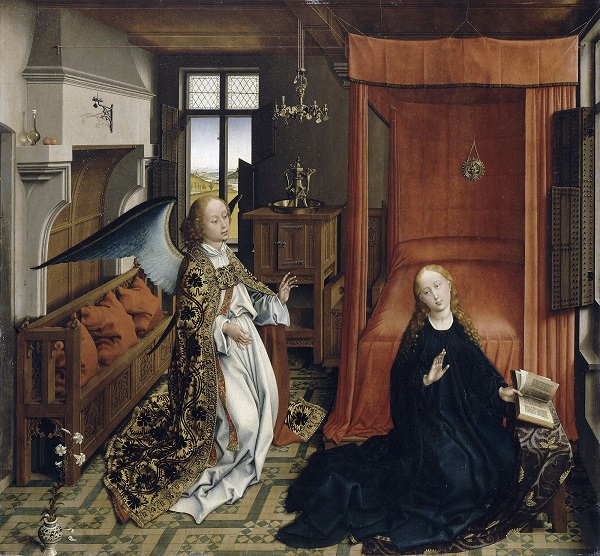

19- Robert Campin, L’Annonciation, Triptyque de Mérode, c. 1427-32,

64,5 x 117,8, Metropolitan, The Cloisters

20- Rogier van der Weyden, L’Annonciation (panneau central d’un triptyque), 1440, 86 x 92, Louvre

L’ange vient toujours sur la gauche, comme la lumière par la fenêtre ouverte sur les tableaux de Johannes Vermeer. La Vierge est en train de lire ou de rêver, elle songe et pense, à l’instant où la chambre de l’immaculée conception est ensemencée par le rayon de lumière ; elle lit une lettre, amoureuse sans doute, en s’approchant de la fenêtre, dans les intérieurs de Vermeer. L’intérieur est entretenu avec le même soin amoureux de la propreté et de la transparence : le récipient de cuivre, la vasque et la serviette blanche sur le triptyque de Mérode (fig. 19), et l’aiguière sur l’Annonciation de Van der Weyden (fig. 20) ; et la lumière matérielle, également, éteinte par l’irruption de la lumière surnaturelle de la créature angélique, soit, sur la table, la bougie qui vient d’être mouchée et l’autre, éteinte, au chandelier sur la hotte de la cheminée chez le Maître de Flémalle, et, sur L'Annonciation de Van der Weyden, le lustre avec la bougie éteinte, reprise du lustre des Arnolfini et préfigure du lustre de L’art de la peinture de Vermeer (fig. 35) ; et la fenêtre ouverte sur un extérieur qui baigne dans la lumière. Vermeer enchante l’intérieur hollandais en transportant subrepticement la chambre de l’Annonciation dans les appartements des bourgeois de Delft. Voyons comme, sur les tableaux de Vermeer, la jeune fille qui habite l’intérieur rend hommage à la lumière qui vient inonder sa chambre :

21- Le collier de perles, 1662-63, 55 x 45, Gemäldegalerie, Berlin

Cette jeune fille, vêtue de la veste de satin jaune ourlée d’hermine qu’on retrouve, avec quelques variations, de tableau en tableau, admire le collier de perles qu’elle montre à son miroir comme à un confident, et sourit de se voir si belle. La perle est un objet hautement vermeerien : elle est pour ainsi dire la matérialisation du grain de lumière qui ensemence le visible. Tout le tableau est illuminé par la joie de cette admiration, et donne le sentiment d’une puissante clarté que n’obscurcit pas le premier plan pourtant sombre, avec la chaise, le tapis froissé et la grosse potiche chinoise. Plus qu’à son collier, elle semble rendre hommage à la lumière qu’elle accueille debout, avec la solennité et l’allégresse d’une salutation, les deux bras levés en un geste de célébration liturgique. Remarquer le mur du fond, qui n’est pas surface plate, mais au contraire flux vivant de la lumière vibrante, vivante.

Mais c’est la coquette, non la Vierge, qui se regarde au miroir (bien que la femme au miroir soit aussi, depuis l’antiquité et tout au long du moyen âge, le symbole de la Prudence, ou de la Connaissance de soi-même ; voyez Giotto, Prudentia à Padoue). Que fait la Vierge dans l’attente de l’Ange ? Elle lit les Ecritures, Isaïe plus précisément qui prophétise une Vierge qui aura un fils, qui s’appellera Emmanuel. Les jeunes filles de Vermeer ont, dans leur chambre, des lectures plus humaines, elles lisent avidement les lettres d’amour que leur envoie l’Absent. Scènes de genre chez un Metsu, mais ici, par une alchimie qui est propre à Vermeer, recueillement de l’âme dans le silence de l’intérieur :

22- La liseuse, 1657, 83 x 64,5, Gemäldegalerie, Dresde

23- La jeune femme en bleu, 1662-64, 46,5 x 39, Rijksmuseum

24- Jeune femme écrivant une lettre, 1665, 47 x 36,8, Washington

25- La lettre d’amour, 1667, 44 x 38,5, Rijksmuseum

Admirable liseuse de Dresde (fig. 22) ! Sans doute le premier tableau par lequel Vermeer est devenu Vermeer. Elle boit la lettre, ligne par ligne, sur le papier qui retombe hors du champ de vision, de conscience, dès l’instant où il a été déchiffré par l’esprit. Elle ne lit pas une lettre, elle déchiffre la ligne d’un prompteur. Le rideau tiré en trompe-l’œil nous suggère que nous faisons effraction dans le secret d’une intimité ; la nature morte au premier plan suggère que quelque chose est offert, un fruit délicieux qui sera bientôt goûté ; ce qui est merveilleux, c’est le trio silencieux de la lettre, du profil recueilli de la jeune fille et de son reflet sur la fenêtre, qui introduit dans la lecture le jeu de la réflexion et de la conscience. Dans sa précipitation, elle a ouvert le battant pour avoir plus de lumière, sans se soucier d’ôter le rideau rouge, qui demeure suspendu ; une lumière impalpable, fluente, court et vit sur le mur du fond. La jeune femme en bleu d’Amsterdam (fig. 23) est enceinte, dit-on… On ne voit pas la fenêtre, mais on voit la lumière illuminant comme de l’intérieur le satin bleu de la veste, et bleuissant l’ombre même de la chaise sur le mur, ainsi que celle de la baguette qui fait poids pour la carte de la Hollande et de la Frise orientale (l’aimé se trouverait-il quelque part sur cette carte ?). On distingue cinq perles d’un collier, sans doute prélevé de ce gros coffre à bijoux. Les lèvres sont entrouvertes, comme si elle écoutait sa propre voix tenant lieu de celle de l’Absent. Concentration et silence. La liseuse vaut pour une métaphore du recueillement de l’esprit. Sur le tableau de Washington (fig. 24), nous ne voyons plus la Vierge dialoguer avec l’ange : c’est le spectateur du tableau qui prend la place de l’archange Gabriel, et la Vierge se tourne vers nous, elle se tourne en vérité vers la fenêtre (si l’on en juge par l’éclairement de la veste de satin jaune ourlée d’hermine), et se rend attentive à l’idée qui vient pour saisir le mot juste. Magnifique regard qui voit sans voir et réfléchit la pensée qui s’achemine vers la conscience. La luxueuse écritoire et les perles, sur la table et à l’oreille. Au mur, une Vanité musicale, avec viole de gambe et crâne. Dans La lettre d’amour (fig. 25, titre apocryphe), la sérénité enchantée qui illumine les tableaux précédents semble se dissiper : est-ce bien une lettre d’amour que reçoit la maîtresse inquiète, de la main d’une servante au sourire légèrement railleur ? Ne serait-ce pas plutôt la lettre d’un créancier, comme le laisse peut-être entendre ce qui pourrait être une allégorie de la paresse : au premier plan, des coulures sur les murs, à droite des objets jetés en vrac sur la chaise ; le balai, les chausses abandonnées sur le sol, le panier de linge indiquent un ménage négligé. La mise en scène, par la porte qui resserre le champ de la vision, évoque un procédé de cinéma qui ferme le cadre pour mieux exprimer l’angoisse du personnage.

Le théâtre de Vermeer décrit ainsi les diverses passions qui font battre le cœur d’Anima, la recluse de l’intériorité qui reçoit les signes de l’extérieur, rayon de lumière et secret de la correspondance. Mais dans la parabole de Claudel, Anima n’est pas seule qui habite l’intérieur. Elle est accompagnée d’Animus comme, dans la philosophie médiévale, l’intellect patient, l’intuition qui reçoit la grâce d’un signe, est ordonné par l'intellect agent, le cadre logique de l’argumentation, la structure grammaticale qui traduit l’illumination du sentiment selon l’ordre du discours. Les hommes, ces grands absents de l’intériorité vermeerienne, sont rares sur ce théâtre. Il y en a pourtant deux qui méditent seuls dans leur bureau d’études : il s’agit de l’Astronome du Louvre (fig. 25) et du Géographe de Francfort (fig. 26), deux tableaux de même format, qui se répondent comme se répondent le ciel et la terre.

26- L’Astronome, 1668 ?, 50,8 x 46, 3, Louvre

27- Le Géographe, 1669 ?, 53 x 46,5, Francfort

L’astronome est un contemplatif. D’une chiquenaude, il donne le branle aux sphères cosmiques, et songe en considérant la sphère céleste contenue dans l’espace exigu de l’intérieur, comme si l’infiniment grand pouvait être compris dans l’infiniment petit. Le tableau au mur, qu’on retrouve ailleurs chez Vermeer, est un Moïse sauvé des eaux ; le livre ouvert sur la table, qu’on a précisément identifié tant l’exactitude de la vision vermeerienne est grande, fait en effet de Moïse, auteur du Pentateuque et donc de la Genèse qui contient le récit de la création du monde, le père fondateur de l’astronomie. Le géographe (fig. 26) est un homme d’action, il s’est délesté des livres qu’il a remisés, avec le globe terrestre (tourné vers l’océan indien : allusion à la Compagnie des Indes orientales ?), en haut de l’armoire, et se trouve tout occupé à tracer l’itinéraire d’un nouveau voyage, à la découverte de nouveaux archipels. Comme un capitaine qui vient de faire le point pour vérifier le cap, il lève les yeux vers ce qu’il imagine être la proue de son navire, et se porte en imagination vers les lointains. Le géographe montre le chemin aux explorateurs qui sillonnent toutes les mers du monde pour rapporter dans le port d’Amsterdam toutes les richesses de la terre. Et si l’astronome est un rêveur qui se porte vers l’inaccessible, le géographe travaille lui sur la terre, pour la plus grande gloire de la République de Hollande.

L’un et l’autre sont hommes de science : par latitudes et longitudes, ils quadrillent l’espace et le soumettent à des lois, ils apprennent à se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Sans Animus, Anima ne serait que le sentiment de l’indicible ; sans Anima, Animus ne serait qu’un raisonneur vain, un esprit qui argumente dans le vide. Il faut qu’ils travaillent de concert, pour que l’immaculée conception de l’esprit soit féconde, et donne lieu à une véritable connaissance. Tel est peut être le sens des « concerts spirituels » qui font entendre, sur d’autres tableaux de Vermeer, leur petite musique du silence. Un homme est toujours là, qui soumet l’inspiration d’Anima au battement de la mesure, à la rigueur du rythme, au respect de la partition.

28- La leçon de musique interrompue, 1660, 30,4 x 44,5,

New York, Frick Collection

29- Le Concert à trois, 1660, 69,2 x 62,8, Boston,

Isabella Stewart Gardner Museum (volé en 1990)

30- La leçon de musique, 1660, 73,5 x 64,1,

Londres, Buckingham Palace

31- La joueuse de luth, 1663-64, 52 x 46, New York, Metropolitan

32- La joueuse de guitare, 1667, 53 x 46,3,

Kenwood House (Londres)

33- Femme debout devant sa virginale, 1670,

51,7 x 45,2, Londres, National Gallery

34- Femme assise devant sa virginale, 1670,

51,5 x 45,5, Londres, National Gallery

La leçon de musique interrompue (fig. 28). Nous sommes bien chez Vermeer : la fenêtre vitrail à gauche, le tableau de César van Everdingen avec l’Amour tenant une lettre (en fait un billet, sur lequel est écrit : « un seul pour la vie »), les chaises à tête de lion au premier plan. La cage, qui laisse entendre que l’oiseau rêve de s’évader, est un ajout apocryphe. Sur la table, le pichet de vin cette fois orné de motifs bleutés, une guitare et une partition. Est-elle fâchée d’être dérangée, ou bien heureuse de voir interrompue une leçon ennuyeuse ? L’homme n’est pas un familier, il a gardé son manteau, il donne la partition pour la prochaine leçon. C’est bien Animus qui dicte sa leçon à Anima. Le concert à trois (fig. 29 ; ce tableau, volé en 1990, n’a toujours pas été retrouvé) : l’homme, assis, s’est joint au concert et accompagne au luth la jeune femme au clavecin et une autre (sa sœur ?) au chant. Ni maître ni élève, mais le concours des partitions dans l’enfantement de la musique. Au mur, L’Entremetteuse de Baburen et un paysage non identifié. Au premier plan, le superbe violoncelle vibre en harmonie avec le concert des âmes. La composition annonce la superbe Leçon de musique de Buckingham (fig. 30) : effet de profondeur très accentué, sans doute par l’optique de la chambre noire. Les carrés en losange et les poutres parallèles au mur du fond atténuent la convergence perspective. La viole de gambe à terre vibre selon l’harmonie du chant. Le miroir : il réfléchit le visage effacé de la jeune femme, et surtout le pied du chevalet du peintre, seule et unique fois où Vermeer s’introduit en catimini, incognito, dans le tableau (il est présent dans L’Art de la peinture, mais il est vrai qu’il nous tourne le dos). Sur le clavecin : Musica Laetitia Comes et Medicina Dolorum : « La musique est compagne de la joie et remède des douleurs ». Sur la table, le petit pichet blanc qui fait partie du mobilier Vermeer. Sur le mur du fond, peut-être une Charité Romaine dans le style de l’école d’Utrecht (Cimon et Pero à la manière de Dirck van Baburen). Anima fait entendre, les doigts sur les touches de l’épinette, la mélodie ; Animus marque la mesure en frappant le sol de sa canne, et ses lèvres entrouvertes suggèrent qu’il murmure le chant que fait sonner l’instrument. Ce tableau est le dernier de Vermeer où l’on voit un homme et une femme réunis pour un concert. Désormais, la femme seule fait de la musique en se tournant vers la lumière : magnifique Joueuse de luth du Metroplitan (fig. 31). Au mur une carte de l’Europe, au premier plan la chaise aux têtes de lion. La femme se tourne vers la lumière, vers la fenêtre, comme si elle voulait traduire la clarté en mélodie. Les yeux vivants, la perle luisante à l’oreille. Elle ne joue pas (malgré le titre du tableau) : elle accorde son luth en réglant la tension des cordes. Elle tend l’oreille à la venue de la musique. Anima est à l’écoute de la juste note qui lui donnera le la. Il ne se passe rien sur les tableaux de Vermeer, sinon l’attente de quelque chose qui est sur le point de se produire. Et la petite Joueuse de guitare de Kenwood House (fig. 32), qui a beaucoup de charme. Ici encore, la musicienne se tourne vers la lumière qui éclaire son visage, elle esquisse un très léger sourire, sans doute un familier qui vient d’entrer mais demeure pourtant hors champ. Le rideau est tiré, comme pour mieux se recueillir dans l’écoute de la musique. La rose de la guitare baroque est tout à fait exceptionnelle, comme le rendu de l’instrument, d’une grande exactitude. Au mur, un paysage de Pieter Jansz. van Asch (1603-1678), un tableau de la collection de Vermeer (le peintre faisait commerce de tableaux). Il semble que, sur la fin, Anima n’ait plus besoin des leçons d’Animus, et qu’il lui suffise d’écouter sa propre voix intérieure pour que le chant naisse spontanément. Sur les deux tableaux de Londres, la musicienne debout avec le Cupidon d’Everdingen (fig. 33), ou assise avec L’Entremetteuse de Baburen (fig. 34), semble attendre du spectateur, comme d’un maître de musique, qu’il donne l’envoi pour commencer la sonate. Les tableaux au mur suggèrent que ces deux jeunes femmes rêvent d’amour, et que la musique, medicina dolorum, soigne les grandes douleurs. Mais il faut toujours se méfier des interprétations trop lourdement iconographiques : chez Vermeer le silence l’emporte toujours sur le discours, et l’essentiel est plutôt le suspens du temps qui précède le premier battement de la mesure qui donne l’élan au flux musical. « Indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique » écrivait Breton (2). C’est dans cette pause, ce soupir, que Vermeer introduit son tableau.

Nous ne pouvons quitter Vermeer sans nous pencher sur les deux grands tableaux de cette œuvre, les plus complexes, l’un étant une véritable théorie de la peinture, l’autre une théologie du regard.

35- L’Art de la peinture (L’Atelier du peintre ; Le peintre dans l’atelier ;

Allégorie de la peinture), 1665, 120 x 100, Vienne , Kunsthistorisches Museum

36- Allégorie de la Foi (La Foi catholique), 1670,

114 x 89, New York, Metropolitan

L’Art de la peinture (fig. 35), ainsi nommé dans un document qui enregistre la cession du tableau par Catharina Vermeer à Maria Thins, sa mère, pour que cette œuvre échappe à la vente aux enchères qui doit rembourser les créanciers après la mort du peintre, son époux. Ce qui montre l’intérêt que la famille attachait à ce tableau. La salle est celle de la Leçon de musique de Buckingham, et de l’Allégorie de la Foi de New York. La lourde portière indique que nous pénétrons dans un espace intime, secret : nous surprenons le peintre dans le temps de son travail. Une très jeune fille (la même que celle qui pose sur la Jeune fille à la perle ?) est vaguement déguisée en allégorie de la Renommée, ou de la Gloire, si l’on suit du moins les rébus laborieux de l’Iconologia de Ripa. Elle tiendrait d’une main la trompette de Fama (dans un équilibre aussi délicat, porté du bout des doigts, que celui qui immobilise les plateaux de la balance sur le tableau de Washington) et de l’autre un gros volume qui serait l’Historia d’Hérodote ou Les Guerres du Péloponnèse de Thucydide. Soit. Il est clair pourtant que ce n’est pas là le sujet du tableau. L’iconographie surcharge le silence de Vermeer, elle n’écoute pas sa voix. Le masque sur la table représenterait la sculpture ; le cahier ouvert, sur lequel on ne discerne qu’une très vague ombre, serait un cahier de plans d’architecture. Ainsi les trois arts du dessin – peinture, sculpture, architecture – seraient réunis sur ce tableau. Tolnay est allé plus loin dans l’interprétation : remarquant le vêtement démodé, et curieusement luxueux du peintre (on ne travaille pas dans l’atelier en costume d’apparat), et soulignant par ailleurs le pli sur la carte qui recouvre le mur du fond – pli qui marque approximativement la frontière entre les Flandres catholiques et la République de Hollande fidèle à la Réforme de Calvin – l’historien d’art devine – dans un article ancien et aujourd’hui peu suivi – dans ce tableau une nostalgie du passé : Vermeer, catholique lui-même, regretterait la domination espagnole et la sujétion des Provinces à l’Eglise de Rome. Ingénieux mais forcé. L’essentiel est ailleurs : le peintre nous montre cette joie patiente qui l’occupe pendant des mois dans la réalisation du tableau. Dans l’histoire de la peinture, c’est l’unique autoportrait qui nous tourne le dos. Il faut comprendre que le peintre s’est tellement laissé absorber par son tableau qu’il a fini par disparaître dans la toile, comme on le raconte dans un certain conte chinois (3). L’horizon du peintre, dans le tableau, coïncide avec la ligne grise qui distingue, sur la carte, la géographie de sa légende (c’est sur cette ligne que se lit la signature). Mais l’horizon du spectateur, dans le tableau, est légèrement plus bas, et coïncide avec la baguette d’ébène qui fait poids pour la carte et la maintient tendue. Le spectateur est plus bas que le peintre, pourtant assis. Nous savons que l’atelier se trouvait au premier étage de la maison Vermeer. Nous sommes donc dans la position d’un ami qui a portes ouvertes dans la demeure, qui monte discrètement l’escalier pour ne pas déranger l’artiste. Nous sommes ainsi invités à surprendre le peintre dans l’intimité de son travail. Le peintre commence curieusement par la couronne de lauriers dont il a affublé ce modèle, sans doute sa fille ; en outre, il se sert de l’appuie-main, auquel on ne recourt qu’à la fin, pour la finition de l’œuvre. Il semble qu’il peigne comme un arbre s’effeuille, en laissant pleuvoir son regard sur le rectangle du tableau. Le peintre ne peint pas la couronne de laurier comme nous la voyons, mais comme il la voit (c'est-à-dire dans une perspective décalée de la nôtre d’un angle de 30° environ). Mais il ne faut surtout pas manquer au plafond cet extraordinaire lustre, que terminent deux hippocampes et l’aigle aux ailes déployées des Habsbourg (argument supplémentaire pour la sympathie espagnole que croyait distinguer ici l’analyse de Tolnay). Il s’agit d’un animal fabuleux qui agite ses six flagelles d’or pour palper la lumière dont il se nourrit, et qu’il transforme en une liqueur d’or distillée par l’alambic de l’appareil. Ce lustre, dont l’archétype remonte au Double portrait des époux Arnolfini par Jan van Eyck (1434), est une créature de la lumière qui s’élève à la vision. Comme la glande pinéale que Descartes imaginait au milieu du cerveau, au point ultime où l’âme immatérielle pouvait enfin rencontrer le corps charnel, le lustre est un œil naissant, l’organe de la vision s’élevant à la conscience de lui-même, ce regard sans lequel la chambre noire n’est qu’une projection aveugle.

Le dernier tableau de Vermeer était intitulé, lors de la récente exposition du Louvre (4), La Foi catholique et non, comme c’était auparavant l’usage, Allégorie de la Foi (fig. 36). Cette correction n’est en effet pas sans fondement. La composition est empruntée d’assez près (ce qui indique la sujétion du peintre au commanditaire, alors que jusque-là Vermeer peignait pour lui-même, librement, ses revenus et la vente des tableaux lui permettant de vivre sans s’assujettir à sa clientèle) à l’Iconologia de Ripa dans sa version hollandaise : la Foi, devant un tableau de Jordaens représentant la Crucifixion (Ripa recommandait plutôt le sacrifice d’Abraham), lève les yeux au ciel, foulant aux pieds la terre du péché (il s’agit du même globe que celui qui figure sur Le Géographe) ; la pomme entamée sur le sol rappelle le premier péché ; le serpent de l’hérésie est écrasée par la pierre angulaire, symbole du Christ. Sur l’autel, une croix et un calice, qui se réfère au sacrifice célébré dans la messe catholique, et tenu pour une ignoble superstition par Calvin (puisqu’elle fait d’une pastille d’azyme, vile matière, la chair même du dieu vivant !). La salle est la même que celle de la Leçon de musique de Londres et de L’art de la peinture. Salle d’apparat peut-être trop grande pour une simple maison privée. On la trouvait sans doute dans l’église catholique cachée (les catholiques avaient le droit de célébrer leurs rites dans des églises privées, sans rien qui signale la finalité de l’édifice à l’extérieur, sans avoir le droit d’avoir pignon sur rue). Ce qui signifie que la salle où s’accomplit le mystère de la peinture et celle où se célèbre le mystère de l’Incarnation est une seule et même salle. La lourde portière, au premier plan, nous introduit dans un intérieur secret, presque clandestin. Ce tableau, qui enthousiasme le catholique Claudel, n’est pas aujourd’hui celui qu’on préfère : le public lui trouve une certaine rigidité, une froideur qui glace les couleurs et leur fait perdre ce sfumato magique, ce flou-exact qui fait le charme exceptionnel de la vision vermeerienne. Il est cependant, dans ce tableau, un motif extraordinaire qu’on ne peut passer sous silence : pourquoi la Foi, qui ne considère ni la croix, ni le calice qui est sur l’autel, ni la crucifixion qui se trouve dans son dos, lève-t-elle les yeux vers cette boule de cristal, qui ressemble à une grande bulle de savon, dans laquelle la pièce se réfléchit dans une sorte d’égouttement lumineux indistinct, cette sphère qui ne contient rien, pure allégorie du vide ? On pourrait penser que, conformément à la mystique des béguines, qui trouve sa source dans la prédication d’Eckhart, l’âme prie pour faire le vide en elle, condition pour qu’elle soit disposée à l’accueil de la grâce qui emplit les âmes des élus. Cette interprétation peut être fondée, et il n’est pas impossible de trouver une certaine affinité entre la peinture de Vermeer et la mystique rhénane qui a si profondément marqué les pays du nord. Pour ma part, je préfère y voir une allégorie de l’œil du peintre, ou de l’œil omnivoyant de Dieu qui en serait l’archétype transcendant. La Foi, ou plutôt cette jeune fille vêtue en courtisane qui joue théâtralement le rôle de la Foi, s’extasie de contempler le regard qui toujours la voit et connaît le fond de son cœur. Un recueil d’emblème d’un père Jésuite (on a de sérieuses raisons de penser que la commande de ce tableau vint d’une église tenue par les Jésuites), Willem Hesius, serait la source, pense-t-on, de l’invention singulière de Vermeer. Un amour ailé, devant une croix rustique, sous un soleil éclatant, tend une sphère sur laquelle se réflète l'image infime de la croix (fig. 37).

37- Willem van Hess (Hesius), Emblèmes sacrés de la Foi, de l'Espérance et de la Charité, Anvers, 1636

Un poème, passablement sophistiqué, qui accompagne cette figure, fait de ce globe l’image de l’esprit de la créature : fini, il peut cependant contenir l’infini, puisqu’il peut accueillir Dieu en son intériorité :

Le vaste univers peut se manifester dans l’infiniment petit

Un petit globe englobe les cieux infinis

Et capture ce qu’il ne peut contenir

Notre esprit est assez vaste

Bien qu’on le juge petit.

Si seulement il croit en Dieu

Rien ne peut être plus vaste que cet esprit

Et rien ne peut être plus large

Jamais celui qui croit

Saisit la grandeur de cet esprit

L’esprit est plus vaste que la plus grande sphère

Parce qu’il est humain

Ce thème est ancien dans la tradition néoplatonicienne (que reprend la célèbre formule de Pascal : Dieu est « une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part »), mais qu’on retrouve aussi dans les traités consacrés à l’art de la peinture. C’est ainsi que, dans ses Carnets, Léonard de Vinci s’émerveille du pouvoir de l’œil, contenu dans un infime globe, et pourtant capable d’accueillir en son intériorité l’image du monde, de la terre et des cieux, et de résumer l’immense cosmos dans la perspective de la vision humaine. Toute la peinture de Vermeer est une méditation sur la puissance du regard et sur le mystère de la vision. Et le peintre affirme ici sa foi de peintre, il célèbre l’énigme de l’œil vivant, cette sphère transparente à la lumière et pourtant miroir impalpable en lequel vient se réfléchir le monde entier. L’extase de la foi catholique est en vérité une adoration du regard, du champ de la vision, de la perspective qui nous ouvre au monde et fait du peintre le ministre zélé du mystère de la lumière et de ses fastes.

NOTES

1- Piero Bianconi, Tout l’œuvre peint de Vermeer, préf. René Huyghe, Flammarion, p. 90, n° 13.

2- L'Amour fou, III (Breton,Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, 1992, p. 697).

3- « Eh bien, pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire. C’est celle d’un vieux peintre qui pour mettre le point final à sa carrière, avait résolu de rédiger un tableau qui constituerait pour son âme “une espèce de séjour définitif”. Après une longue retraite, il apporta le rouleau de soie à l’Empereur qui, entouré de sa Cour, se mit à l’examiner. Chacun avait compris tout de suite qu’il s’agissait d’un chef-d’œuvre. Mais alors pourquoi ce subtil sentiment de déception et de gêne, comme d’un défaut qui élude la localisation ? L’un, à part soi, incriminait le dessin ; l’autre la couleur. Il aurait été bien embarrassé de préciser. Mais on sentait partout l’influence d’une déficience fée. L’Empereur, dans les termes les plus délicats et les plus mesurés, se fit l’interprète de l’impression générale. Le vieillard, les mains dans ses larges manches, l’écoutait sans mot dire. Quand la critique eut pris fin, il s’inclina respectueusement, puis, comme je vais le faire moi-même à l’instant, engageant mystérieusement son pied à l’intérieur de la toile...

...il disparut. » (Claudel, Ægri somnia, 1937, Œuvres en prose, “Pléiade”, p. 896).

4- Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, musée du Louvre, du 22 février au 22 mai 2017.