LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR

1- LA TERRE ET LES HOMMES

Hegel conclut le long chapitre qu’il consacre à la peinture dans son encyclopédique philosophie de l’art, trompeusement intitulée Esthétique (publiée par l’un de ses élèves, Gustav Hotho, quatre ans après la mort du philosophe, en 1835-41) par un éloge assez inattendu, de son propre point de vue, de la peinture hollandaise. En effet, l’art est selon le philosophe de Berlin une phénoménologie de l’esprit par laquelle l’esprit cherche à se représenter comme une image de lui-même, pour s’acheminer vers la conscience de soi, son essence universelle et absolue (l’esprit, parvenu au moment de la rationalité, possède en effet le pouvoir de ne prendre appui que sur lui-même, et ainsi de se poser comme absolu) et non son caractère empirique et singulier (tel que la caractérologie, ou la théorie des tempéraments, avait à l’époque la prétention de le décrire). L’art sera donc l’image sensible du cercle intelligible de la conscience de soi, l’esprit ne se rapportant qu’à lui-même et produisant le savoir par l’autodépassement de ses propres contradictions. C’est ainsi que Hegel, fidèle à l’esprit néoclassique de l’art de son temps, fait de l’esprit, et non de la nature, l’unique modèle de l’imitation artistique : mieux que tout autre, « l’art classique » – c'est-à-dire la statuaire de la Grèce ancienne – sait incarner l’absolu dans une humanité idéalisée, divinisée, figure souveraine de l’autonomie rationnelle, non les hommes tels qu’ils sont mais les Immortels qui habitent l’Olympe. L’art, selon Hegel, s’il veut du moins être conforme à sa véritable destination, doit prendre l’idéal, non le réel, pour thème de son étude. Dans ces conditions, on s’étonne que le réalisme hollandais puisse trouver grâce aux yeux du philosophe. Hegel ne souligne-t-il pas lui-même avec quel soin les peintres hollandais s’attachent à rendre les détails les plus insignifiants de la vie quotidienne et préfèrent, à l’évocation de l’idéal, la description la plus méticuleuse des choses sans esprit ? La nature morte, le plus méprisable des genres selon les hiérarchies académiques (pour ce qu’elle représente les choses sans âme et non les actions héroïques qui témoignent pour la grandeur de l’homme), s’épanouit, dans la peinture hollandaise du Siècle d’or, avec une majesté qu’on ne lui connaissait pas jusque là, et qu’on ne verra guère plus. Hegel lui-même, trop artiste, trop attaché à la qualité du phénomène pour ne pas percevoir la contradiction, montre combien la peinture hollandaise, qui préfère la description du phénomène à l’évocation de l’Idéal, inverse l’ordre des valeurs incarné par l’art classique : « L’art classique dans son idéal ne représente que ce qui est substantiel et fixe. Ici c’est la nature changeante dans ses phénomènes les plus mobiles : le cours d’une rivière, une chute d’eau, les vagues écumantes de la mer, un intérieur avec l’éclat des verres et des assiettes, etc. ; puis les circonstances extérieures, les situations les plus accidentelles de la vie : une femme qui enfile une aiguille à la lumière, une halte de brigands ; ce qu’il y a de plus instantané dans le geste et le maintien, dans leur expression qui s’efface si vite : le rire ou le ricanement d’un paysan, ce qu’un Ostade, un Téniers, un Steen savent représenter en maîtres » (1). Et c’est non seulement la nature morte qui semble choisir la matière contre l’esprit, l’accidentel contre l’essentiel, c’est encore le paysage qui prend le parti de décrire la nature comme elle se montre aux yeux du peintre, plutôt que de représenter un monde idéal, l’Arcadie célébrée par Virgile dans ses Bucoliques, comme le faisaient alors les peintres romains (Poussin et Claude).

Le paradoxe, selon Hegel, n’est qu’apparent et la contradiction peut être surmontée : si le réel, sous le regard de l’art hollandais du XVIIe siècle, peut être érigé à la dignité de modèle pour l’artiste, c’est précisément parce qu’il n’est pas un pur et simple « réel » (ce que Kant nommait « la matière de la sensation » ou « le divers des phénomènes »). Régresser jusqu’au flamboiement de cette donnée brute sera l’ambition de l’impressionnisme, qui invoquera précisément l’héritage de la peinture hollandaise. Tel n’est pourtant pas, selon Hegel, le but de cet art : ce qui est réel pour les Sept Provinces parvenues à l’indépendance après une guerre de quatre-vingts ans (1568, bataille de Heiligerlee, première victoire des « Gueux » contre l’armée du duc d’Albe, jusqu’en 1648, traités de Westphalie), ce n’est nullement ce qui est donné à la sensation, c’est au contraire ce qui a été conquis par le génie humain, par la force de l’esprit contre le despotisme le plus aveugle. Hegel, protestant lui-même, ou du moins se réclamant de cette tradition, sympathise avec la révolte contre l’Espagne catholique, et reconnaît, dans la nation hollandaise, la première manifestation d’une volonté générale, l’affirmation de l’esprit d’un peuple qui, contre l’absolutisme monarchique, prend conscience de son unité et conquiert son autonomie. Le paysage hollandais est, selon le philosophe, doublement l’affaire de l’esprit, de sa force et de son courage, et non la donnée brute de la sensation : d’une part parce qu’il a été conquis de haute lutte par un peuple courageux contre l’oppression catholique, et d’autre part parce qu’il a été conquis contre la mer par le génie des hydrauliciens qui ont réussi par un système de drainage à faire reculer le rivage. Victoire de l’esprit contre la tyrannie, victoire de l’esprit contre les éléments. Quant aux objets luxueux magnifiés sur la table de la nature morte, ils sont aussi la conquête du génie hollandais, rapportés à Amsterdam, après les expéditions longues et périlleuses des vaisseaux de la Compagnie des Indes orientales. Les fleurs mêmes dans les vases ne sont pas les produits de la nature, mais des spécimens rares, créations des horticulteurs : les Hollandais se vantaient d’avoir créé quantité d’espèces nouvelles de tulipes, dont certaines étaient cotées en Bourse et atteignaient des valeurs mirobolantes (en 1637, la « tulipomanie » est à l’origine de la première bulle spéculative de l’histoire du capitalisme) (2). Quant aux scènes de genre – une dentellière absorbée par son travail, une rixe au cabaret, un concert domestique, un repas partagé entre amis – ce sont les scènes d’une « ample comédie à cent actes divers » (3) par lesquelles un peuple libre se représente à lui-même sa propre joie de vivre : si la peinture hollandaise « va de l’insignifiant et de l’accidentel jusqu’au rustique, écrit Hegel, jusqu’à la grossière et commune nature, ces scènes paraissent si bien pénétrées d’engouement et de gaîté naïve que ce n’est pas le commun (qui, comme tel, n’est que commun et repoussant), mais cette gaîté joviale et cette naïveté qui forment le sujet et le fond véritable du tableau. Nous n’avons par conséquent sous les yeux aucun sentiment, aucune passion vulgaire, mais la vie champêtre rapprochée de la nature, dans ses conditions inférieures, avec ce qu’elle a de gai, de rusé et de comique. C’est dans cet abandon et ce sans-souci que consiste ici le moment idéal. C’est le dimanche de la vie qui égalise tout et éloigne toute idée du mal. » (4)

On ne saurait sous-estimer la puissance de l’interprétation hégélienne. Le « dimanche de la vie », c’est le repos d’un peuple héroïque qui s’est émancipé du joug espagnol et qui jouit de sa liberté dans les scènes en apparence insignifiantes de la vie de tous les jours. Les tableaux d’Hendrick Avercamp (1585-1634), qui montrent les Hollandais en petits patineurs se dandinant sur la glace, tout un petit peuple s’adonnant avec entrain et vitalité aux joies de la glisse, illustrent fort bien ce « dimanche de la vie » qui serait, selon Hegel, le secret et la clé de cet art (figure 1).

1- Hendrick Avercamp, Paysage d'hiver, c. 1608, 77,3 x 131,9, Rijksmuseum

***

Si pénétrante soit cette interprétation, il est pourtant permis d’émettre des réserves. En premier lieu, il est évident qu’Avercamp doit ici son inspiration aux kermesses flamandes, en terre catholique donc, et pour le point de vue panoramique, aux fêtes paysannes de Bruegel l’Ancien, plus qu’au génie propre de la Hollande. L’unique différence est qu’au lieu de danser sur la terrasse en terre battue devant l’auberge, la démarche balancée des patineurs s’effectue sur la rivière gelée, ce qui laisse peut-être entendre que la terre hollandaise n’est pas sans rapport avec l’eau (sur le tableau, la glace ne semble pas contenue dans le lit de la rivière, elle se porte jusqu’aux maisons, comme si le village était inondé et l’eau envahissante). L’analogie avec ce Paysage d’hiver de Bruegel semble évidente (figure 2).

2- Pieter Bruegel l’Ancien, Paysage d’hiver, 1565, 37 x 55,5, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-arts

En vérité, la scène de genre hollandaise demeure le plus souvent confinée dans un intérieur, se résumant dans un petit nombre de personnages, et non multipliée dans un vaste paysage, comme on le voit dans les kermesses flamandes. Le peuple dans son ensemble, si conscient de « l’esprit » qui le rassemble, si fier de sa liberté conquise de haute lutte, n’est guère représenté dans la peinture hollandaise. A l’inverse de l’analyse hégélienne, je voudrais approfondir une tout autre généalogie du paysage hollandais : ce n’est pas la fête d’un peuple libéré que représentent ces peintres, mais, beaucoup plus mystérieusement, un pays de nulle part, un territoire du vide raviné de marais et d’étangs, le mélange encore sauvage de la terre et de l’eau qui fait miroir pour le ciel immense. Dans ce paysage sans âge et sans histoire, de petits bonshommes, désorientés, cherchent péniblement leur chemin. La terre de Hollande, telle qu’elle se réfléchit dans le tableau, n’est pas le théâtre d’une histoire glorieuse, c’est une terre sans nom qui s’étend à perte de vue, une terre nue et ingrate qu’aucun idéal ne vient transfigurer. La modernité du paysage hollandais vient de ce qu’à l’encontre de la thèse hégélienne, il découvre à nos yeux un monde qu’aucune signification ne vient embellir, la pure et simple présence de la terre et des choses, l’émergence d’un monde neuf, comme s’il venait de naître du chaos primitif, et qui se donne à voir avant que l’homme n’y ait planté ses repères, n’ait attribué des noms aux lieux, avant que l’esprit ne se soit approprié son domaine, qu’il y ait construit son habitat, marquant sa maîtrise de l’espace par ces grandes cartes murales qu’on voit dans les intérieurs hollandais, refuges confortables et douillets contre un monde extérieur qu’on pressent étrangement, mais irréductiblement, inhumain. Ce n’est pas, comme le prétend Hegel, parce que le monde sensible a été conquis puis assimilé par l’esprit humain qu’il peut devenir un modèle pour l’art, c’est inversement sa radicale étrangeté, la résistance qu’il oppose au travail du concept, le pur acte de sa présence phénoménale qui en font un motif pour le peintre. La tradition académique, qui plaçait, avec Hegel, l’idéal au-dessus du réel des sensations, jugeait que la peinture d’histoire – la représentation héroïque des grands hommes qui font l’histoire, qu’elle soit sainte ou profane – était, en cet art, le plus sublime des genres : elle célébrait l’événement plutôt que l’accident, l’exploit plutôt que l’insignifiant, la grandeur d’âme plutôt que la banalité quotidienne. Claudel, dans les pages véritablement inspirées de son Introduction à la peinture hollandaise (1935) qui fait une ouverture en fanfare au recueil intitulé L’œil écoute (1946), remarque en passant combien cet art a « moins le goût de préparer l’événement que de profiter du phénomène » (5). Comme Monet selon Cézanne, le peintre hollandais ambitionne de n’être qu’un œil. Répudiant les prétentions du concept, il ne désire que « profiter du phénomène », jouir du monde phénoménal qui apparaît sous ses yeux tel une énigme impénétrable, un monstre incompréhensible.

Dans le chapitre VI, consacré à Terpsichore (chacun des neuf chapitres est consacré à l’une des neuf muses), de son Introduction à la haute école de l’art de peinture (1677 ; l’un des plus remarquables traités publiés sur cet art au XVIIe siècle), Samuel van Hoogstraten (un élève de Rembrandt qui s’est surtout fait connaître par des jeux de perspectives en trompe-l’œil) rapporte à ce sujet une anecdote – réelle ou inventée – pleine de sens. Au début du XVIIe siècle, raconte Hoogstraten, trois peintres se lancèrent un défi : il s’agissait de peindre un même paysage dans la durée du jour, chacun devant avoir achevé son œuvre au coucher du soleil. L'enjeu est donc celui de la virtuosité, de la rapidité du coup de pinceau, ce que les Italiens nomment le « far’presto ». Le premier, François de Knibbergen (1596-1674) « commença audacieusement à écrire, je veux dire à peindre à sa façon habituelle, de telle sorte que tout ce qu’il posait était fait » (p. 372) (figure 3).

3- François de Knibbergen, Paysage de dunes, 1665, 97,5 x 139,5, Rijksmuseum

Il faut comprendre que l’artiste travaille selon des éléments prédéterminés, recommençant toujours le même paysage, en variant la combinaison des motifs. Quelque soit le paysage qui s’étend sous ses yeux, il termine vite son affaire, puisqu’il se fie, non au génie, mais à la routine. Le troisième, Jan Porcellis (1583-1632), qui s’est surtout rendu célèbre par ses Marines tempétueuses et tourmentées, mit longtemps avant de commencer son ouvrage – « cela venait de ce qu’il formait en un premier temps en son imagination toute la conception de son ouvrage, et qu’il faisait une peinture dans son entendement avant de prendre une couleur avec son pinceau » (figure 4) (6).

4- Jan Porcellis, Naufrage vu du rivage, 1631, 36,5 x 66,5, Mauritshuis

C’est lui, selon Hoogstraten, qui remporta le prix, sa manière correspondant à l’idéal académique qui est aussi celui de l’auteur, idéal selon lequel la grande manière est celle qui projette sur le tableau l’ombre du concetto, de l’idée conçue par l’esprit. Quant au second artiste – il s’agit de Jan van Goyen (1596-1656), l’un des plus grands maîtres du paysage hollandais au XVIIe siècle – sa méthode était plus originale : « Fouettant abruptement toute sa toile, ici légèrement, là plus obscurément, lui donnant l’apparence d’une agate multicolore ou d’un papier marbré, il faisait en sorte d’y rechercher toutes sortes de charmantes drôleries qu’il rendait reconnaissables avec peu d’efforts et par de nombreuses petites touches, si bien que là se présentait un charmant horizon, orné de hameaux paysans, qu’ici l’on voyait se matérialiser un ancien rempart avec un port et une avancée, et dans les reflets de l’eau clapotante bateaux et barques, chargés de marchandises ou de voyageurs embarquant et débarquant. Bref, semblant dressé à rechercher des formes cachées dans le chaos de ses couleurs, son œil guidait sa main et son entendement d’une prompte manière, si bien que l’on voyait une peinture parfaite avant que l’on pût remarquer justement ce qu’il avait l’intention de faire » (figures 5, 6 et 7) (7).

5- Jan van Goyen, Paysage de dunes avec figures, dont celle de l'artiste dessinant, c. 1633, 24 x 41, coll. part.

6- Jan van Goyen, Paysage de dunes, 1629, 29 x 51, Berlin, Gemäldegalerie

7- Jan van Goyen, Vue d'Arnhem, 1641, 104,7 x 147,2, coll. part.

Aux yeux de Hoogstraten, Van Goyen ne saurait emporter le prix, car sa manière s’oppose frontalement à l’idéal académique, puisque ce n’est pas l’esprit qui conduit le pinceau mais à l’inverse « son œil qui guidait sa main et son entendement ». En vérité, Van Goyen retrouve la vieille méthode que conseillait déjà Léonard de Vinci à l’apprenti : pour déjouer les pièges de la routine, qui tend à se répéter, et pour stimuler le génie et l’invention du peintre, Léonard recommande de contempler longuement les taches d’humidité sur les murs de l’atelier : la rêverie y trouvera sans peine des visages, des personnages fantastiques, des batailles et des paysages (8). Cette méthode, semblable à celle du test de Rorschach, est aussi comparable à la contemplation rêveuse des nuages en lesquels l’imagination discerne des formes fantasmagoriques. Ce n’est sans doute pas un hasard si le ciel occupe bien souvent les deux tiers, sinon les trois quarts, du paysage hollandais : il existe une affinité entre la terre née de l’informe (« rechercher des formes cachées dans le chaos des couleurs ») et le ciel nuageux qui surplombe la terre de Hollande. La méthode de Van Goyen a toute une histoire dans la peinture de paysage, on la retrouvera par exemple en 1785, dans l’étonnant traité d’Alexandre Cozens, Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin des compositions originales de paysage : l’auteur recommande de jeter des taches d’encre au hasard sur le papier, et de laisser ensuite l’imagination deviner librement dans cette masse informe les formes distinctes qui composent un paysage. Le résultat, assez remarquable (Cozens propose une quarantaine de planches à la fin de son traité) fait songer aux paysages de la peinture chinoise. Et ce n’est sans doute pas un hasard si l’art de Van Goyen a souvent été rapproché de celui des peintres chinois.

La méthode de Jan van Goyen (remarquons en passant qu’aux yeux des modernes, et à l’encontre du classique Hoogstraten, ce serait certainement lui qui aujourd'hui remporterait le prix) est ici beaucoup plus qu’un simple « truc » de peintre : ces formes cachées qui surgissent du « chaos », selon Hoogstraten, ont une profonde affinité avec la terre de Hollande. Car c’est bien ainsi que les Hollandais considéraient le petit domaine qu’ils avaient réussi à soustraire à l’emprise des monarchies catholiques (espagnole, puis française : 1672, Rampjaar, l’année désastreuse) : non pas un jardin arpenté par l’esprit – selon l’interprétation hégélienne – mais bien au contraire une terre sans nom, un royaume de nulle part qui émerge des flots comme en naissant du chaos primitif, du tohu-bohu de la Genèse quant, au troisième jour, le Créateur sépara la masse des eaux du continent « Terre ». La méthode de Van Goyen mime le mystère de la création. L’imaginaire hollandais, façonné par le calvinisme, est beaucoup plus proche de l’Ancien Testament que ne l’est la culture catholique : il n’y déchiffre pas seulement des allégories dont le sens mystique est dévoilé dans le Nouveau Testament, mais plutôt quantité de fables ou d’apologues populaires, dont il tire un enseignement moral (ce qui rend compte d’une certaine proximité du génie hollandais – du moins au XVIIe siècle – avec la tradition juive : Rembrandt). En 1574, c’est en rompant les digues, en inondant les terres sur plusieurs kilomètres (ce qui permit à la flotte des rebelles d’accéder au canal principal et d’entrer dans Leyde avec des vivres), que la ville réussit à triompher du siège entrepris par les armées espagnoles. Et c’est en se transportant dans les temps bibliques que les Hollandais conservent pieusement la mémoire de la victoire : de même que les armées de Pharaon ont été englouties dans les eaux de la Mer Rouge, libérant le peuple juif de son oppresseur, de même les Espagnols ont été vaincus par l’inondation des terres, et la révolte des Gueux sauvée par l’héroïsme des citoyens de Leyde. Les Hollandais lisent leur histoire à la lumière de l’Ancien Testament, ils se vivent dans un pays né du Déluge, qui conserve la trace d’un événement immémorial et s’étonnent, comme ces petits bonshommes qui contemplent une mer grise et écumeuse depuis la plage, du destin nouveau, encore inexploré, qui est le leur en ce bout du monde. La République de Hollande oppose, aux grands Etats monarchiques qui triomphent partout en Europe, une fédération de Sept Provinces qui n’a nulle part son pareil, fondée sur l’extension prodigieuse d’un capitalisme commercial en avance sur son temps. Sans précédent, elle a le sentiment de naître de l’inconnu, vierge pour une histoire radicalement nouvelle. L’issue victorieuse des guerres d’indépendance est à ses yeux mêmes une sorte de miracle. Les Hollandais se vivent véritablement comme les survivants du Déluge. Pour contrarier la conquête des armées espagnoles, ils n’ont pas hésité à rompre les digues, et ce pays qui vit sous la menace constante de la mer – c'est-à-dire du chaos, en un temps où le sentiment romantique du sublime n’a pas encore magnifié l’immensité océanique – ce pays en partie conquis sur la mer par l’assèchement des polders, se pense lui-même comme né du chaos, enfanté par l’informe océan. On remarquera comment, bien souvent, et non seulement chez Jan van Goyen, dans le paysage hollandais, la forme des dunes évoque une mer de sable façonnée par la houle, creusée par la vague, comme si la terre de Hollande était une sorte de mer devenue terre (figures 8 et 9).

8- Pieter de Molijn, Dunes, 1626, 26 x 36, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum

9- Jacob van Ruisdael, Dunes, 1650-1660, 33,5 x 49,2, Philadelphia Museum of Art

C’est ainsi que Simon Schama peut écrire, dans le beau livre qu’il consacre à la vie dans les Provinces Unies au XVIIe siècle, que « la société hollandaise possède une personnalité diluvienne » (9). Et Claudel suggère encore finement : « L’eau se mêle à l’herbe, l’élément fait accueil à l’élément, et à la couleur pure le silence de toute matière. Flaques à demi rongées par le point d’un jonc vorace, canaux à perte de vue rectilignes, longs fils brillants qui divisent les polders, l’eau perce et sourd, universelle, et l’on s’étonne que le pied encore trouve support dans ce royaume de verre » (10). Le paysage hollandais est un monde aussi changeant que le théâtre des nuages, une fluctuation atmosphérique, des jeux de la lumière piégée dans le double réflecteur de la mer et du ciel. Hegel lui-même remarquait déjà cette parenté entre la peinture hollandaise et la peinture vénitienne, toutes deux attentives aux nuances de la couleur (la méthode de Van Goyen se livre aux seuls jeux de la couleur, fût-elle monochrome, et travaille sans dessin préparatoire) : « Seuls les Vénitiens et surtout les Hollandais se sont révélés comme les plus excellents virtuoses de la couleur. Les uns comme les autres vivaient au voisinage de la mer, habitaient des pays-bas, coupés d'eaux, de canaux, de marais » (11). La ligne des dunes façonnées par le vent est aussi instable que le contour des nuages, et la courbe du rivage, travaillée par le ressac, se transforme avec le temps. Le paysage hollandais est instable, encore indéterminé, comme s’il hésitait entre la sauvagerie et la civilisation, aussi fragile que l’indépendance de la Nation soumise aux coups de la Fortune, que nul ne peut prévoir. Les paysages tourmentés de Jacob Ruisdael, compositions d’atelier le plus souvent imaginaires, expriment avec force la rudesse accidentée d’une terre inhospitalière et inculte, ravinée par les torrents et les cascades (figures 10 et 11).

10- Jacob van Ruisdael, Scène de forêt, 1655, 53,2 x 60, Washington, National Gallery of Art

11- Jacob van Ruisdael, Le torrent, c. 1668, 142 x 196, Rijksmuseum

De la Hollande au XVIIe siècle, on peut dire littéralement qu’elle est un pays « émergent », qu’elle naît pour ainsi dire sans passé, et pour un avenir encore improuvé. Pour s’inventer une origine, ce peuple de la mer et de l’eau en est réduit à chercher dans la Germania de Tacite un vague ancêtre « batave », la plus intrépide de toutes les nations qui vivaient alors sur les bords du Rhin, un peuple fier et indépendant farouchement retiré sur une ile (on lui donnera le nom de « Batavia »), tandis que les autres nations vivaient sur les rives du fleuve. Ce peuple des marais, des marécages, aurait eu un chef plus ou moins mythique, mais mentionné dans les Histoires (I, 60) du même Tacite, auquel Rembrandt consacrera l’un des tableaux de sa dernière période : Julius Civilis, devenu Claudius Civilis dans la légende nationale. Pour la France monarchique, qui considère avec mépris la révolte des Gueux, les Hollandais sont un peuple des marais, semblable aux grenouilles, « la gent marécageuse » des fables de La Fontaine, un peuple amphibie venu de nulle part, plus proche de la bête que de l’homme. A Versailles, au bassin de Latone, quand on descend une terrasse de telle façon que la vue du château se dérobe au spectateur, on voit la mère d’Apollon et de Diane qui se venge des paysans de Lycie qui lui interdisaient l’accès d’un étang où elle souhaitait se désaltérer ; pour prix de leur insolence, la reine les transforme en grenouilles. Fidèle aux Métamorphoses d’Ovide, l’artiste (il s’agit des frères Marsy, Gaspard et Balthazar) représente de façon saisissante les gueux en train de s’animaliser, mi-hommes mi-bêtes (figures 12 et 13).

12- Versailles, Bassin de Latone, 1670, sculptures de Gaspard et Balthazar Marsy

13- Versailles, Bassin de Latone, 1670, détail

Allusion à la colère qu’inspire à Louis XIV l’impudence d’un peuple de manants, sans généalogie, sans origines nobles, et qui prétend s’émanciper de la tutelle des rois. Le bassin est terminé en 1670, et la guerre de Hollande sera conduite de 1672 jusqu’à la paix de Nimègue en 1678. La Hollande est, pour les monarchies européennes, un enfant de parents inconnus, venu de nulle part et qui ne peut prétendre à aucun titre.

N’est-ce pas ainsi que, selon la méthode de Van Goyen, le paysage hollandais naît de taches informelles, d’un chaos innommable ? Cette menace de l’informe, latente dans le paysage hollandais, ce sentiment de l’inconstance des apparences comme des destins, la Hollande le doit aussi à sa proximité, mieux : à sa parenté, avec l’océan. Mère nourricière, quand la mer ouvre le monde aux trafics des vaisseaux de la Compagnie des Indes orientales, qui rapportent du bout du monde les richesses de la terre entière ; marâtre redoutable quand elle rompt les digues les jours de tempête, quand elle engloutit les vaisseaux surchargés de riches marchandises, quand elle vomit les Léviathans échoués sur la plage (figures 14 et 15) – zone inhabitée, hantée par les vagabonds et les Bohémiens : il faut attendre le XVIIIe siècle, et l’expédition de Bougainville à Tahiti (1766-67), pour que la plage devienne, aux yeux des Européens épuisés par l’excès de civilisation, un paradis terrestre retrouvé (12).

14-Jacob Matham, d'après Hendrick Goltzius, Baleine échouée à Berkhey, 1598

15- Jan Saenredam (13), Baleine échouée à Beverwijk, 1602

La mer est ambivalente, comme sont ambivalents ces monstres qui empuantissent la plage, les riverains redoutant l’épidémie que les miasmes pourraient provoquer, interprétant l’événement comme un prodige annonciateur de fléaux futurs, mais dépeçant l’animal pour vendre sa graisse, et surtout le précieux spermaceti que contient la tête du cachalot, qui se vend à prix d’or. Tantôt tempête, tantôt bonace, l’océan est pour les Hollandais une ressource inépuisable ou un fléau terrifiant. Les « Marines », qui sont à la mer ce que le paysage est à la terre, connaissent au XVIIe siècle en Hollande un essor remarquable. Un tableau du Kunsthistoriches Museum de Vienne, longtemps attribué à Bruegel (on le croyait autrefois son dernier tableau, ce qui permettait de conclure une œuvre considérable par un grandiose naufrage), aujourd’hui rendu (pour des raisons qui ne me semblent guère convaincantes) à l’Anversois Joos de Momper (1564-1635), La Tempête (1610), nous montre des vaisseaux en perdition dans un ouragan de fin du monde, menacés par une masse liquide mouvante et vorace. Pour échapper au Léviathan, les marins jettent à la mer leur cargaison, soit pour alléger le navire, soit par sacrifice propitiatoire, demandant à Dieu le salut en échange de leur renoncement (figure 16) :

16- Joos de Momper, La tempête, c. 1610-15, 71 x 97, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Le grand peintre de marines Willem van de Velde le Jeune (1633-1707) illustre l’ambivalence de l’océan en réalisant deux tableaux qui se font pendant (1680) (figures 17 et 18) :

17- Willem van de Velde, Le coup de canon, c. 1680, 78,5 x 67, Rijksmuseum

18- Willem van de Velde, La rafale, c. 1680, 77 x 63,5, Rijksmuseum

Sur une eau plate comme un miroir terni, un superbe vaisseau de guerre hollandais tire une salve d’honneur. Claudel, qui croyait entendre la détonation dans le silence du tableau, silence qui est aussi celui d’un jour radieux (le seul nuage est celui qui sort de la gueule du canon), devinait là une peinture qu’il faut écouter tout autant que regarder : « Je pense par exemple à cette peinture de Van de Velde du musée d’Amsterdam que l’on appelle le Coup de canon. Il semble qu’à ce signal, à cette soudaine déflagration du son dans une expansion de fumée, tout le cours aussitôt de la nature se soit arrêté : Feu ! et que l’attention de la mer se propage jusqu’à nous. Il y a comme un commandement enjoint à l’immensité circonférente par cette superposition altière de vergues et de voiles. Nous avons là une de ces peintures qu’on écoute plus encore qu’on ne les regarde » (14). La majesté du navire est ici signe de puissance et de gloire. Mais sur l’autre tableau qui fait pendant à celui-ci, La Rafale, le vaisseau, toutes voiles enverguées, qui gîte à tribord, ne fait plus le fier : assailli par une houle furieuse sous un ciel lourd de menaces, il tente de sauver, sans doute vainement, quelques pêcheurs en perdition.

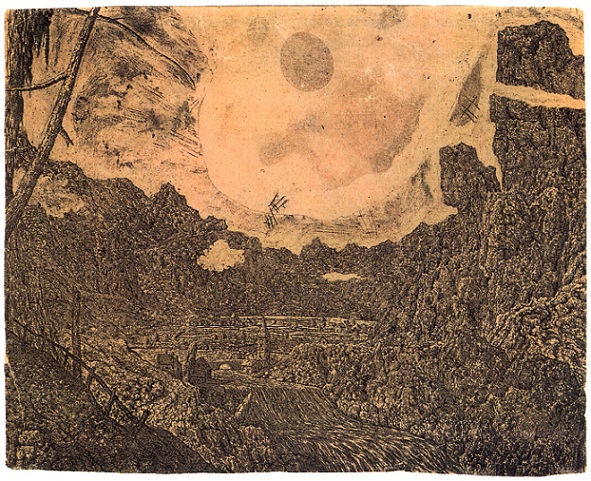

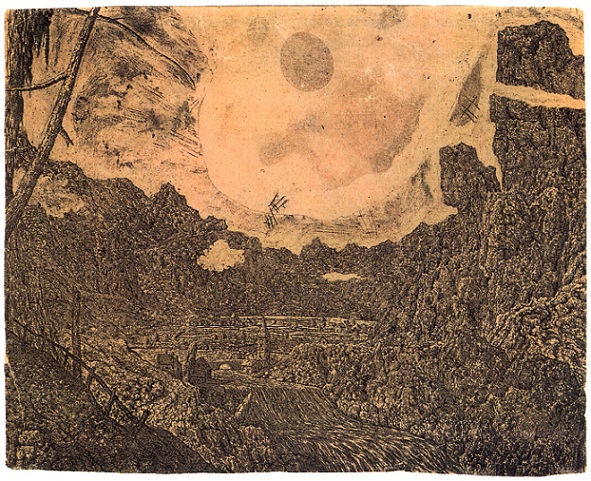

En péril d’être englouti dans l’abîme, le vaisseau de la Hollande s’efforce d’échapper au chaos qui le menace. En cela réside sans doute le génie de Jan van Goyen, qui rend sensible, par sa méthode même, combien la terre hollandaise semble naître du chaos et court toujours le risque d’y retourner. Les vagues de la tempête – celles de Joos de Momper comme celles de Willem van de Velde – épousent les dunes qui font le paysage hollandais, et l’ondulation des dunes fait une mer de sable. L’informe demeure latent. Un peintre étonnant, Hercules Seghers (c. 1589-c. 1637), peu reconnu de son vivant, mais célébré par Hoogstraten pour son destin romantique de génie méconnu, mort dans la misère (15), poussait à l’extrême la méthode de Van Goyen. Il travaillait l’eau forte et l’imprimait sur des toiles de lin (figures 19 et 20).

19- Hercules Seghers (1589-90 – 1637-38), Paysage, c. 1625, 29,3 x 45,7

Rotterdam, Boijmans van Beuningen

20- Hercules Seghers (1589-90 – 1637-38), Paysage montagneux, 48 x 64, musée Bredius, La Haye

(ce tableau a été détruit dans un incendie en octobre 2007)

Sous les yeux de Seghers, la terre, parcourue d’alluvions, se transforme en nuages échevelés, dentelés, l’artiste usant de l’absorption de la couleur dans le tissu de lin. Le paysage régresse fantastiquement à l’informe de la tache. Les minuscules personnages perdus dans cette immensité donnent l’impression de contempler les merveilles des fonds sous-marins (sur lesquels rêvaient à l’époque les géologues) que la mer, en se retirant, découvre. Terre neuve lavé par les eaux du Déluge, paysage de nulle part et d’ailleurs (pour reprendre le titre d’un bel ouvrage) (16), relief d’un autre monde où il serait possible, peut-être, de commencer une autre vie. Les estampes de Seghers sont encore plus fantasmagoriques que ses peintures : voici le cirque fantastique d’un paysage lunaire, éclairé par le halo d’un soleil blafard (figure 21) ; ou bien encore une terre informe faite d’alluvions accumulées sur les flancs d’un volcan du bout du monde (figure 22). Rembrandt se souviendra de ces paysages hallucinés.

21- Hercules Seghers (1589-90 – 1637-38), Paysage à la cascade, 15,7 x 28,9, gravure

22- Hercules Seghers (1589-90 – 1637-38), Paysage montagneux, c. 1615-30, 16,3 x 24,6, gravure

23- Rembrandt, Paysage d’orage, c. 1640, 52 x 72, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum

L’orage pèse sur ce paysage de Rembrandt comme l’imminence d’un Déluge, et les ruines qu’on y devine ne sont que l’expression manifeste de cette autre ruine, colossale et anonyme, qu’est la Terre elle-même, travaillée par des millénaires d’érosion (figure 23). Ce ne sont pas seulement les hommes qui, sur la peinture de Rembrandt, se remémorent un passé insondable, c’est la Terre elle-même qui porte les stigmates des ères géologiques. Le cosmos médiéval, harmonieusement ordonné, était de toute évidence signé du Créateur, comme le peintre signe son tableau ; mais l’univers galiléen, abîmé dans l’infini, ayant perdu toute proportion, est une ruine confuse, proche du chaos plus que du Temple. La ruine dans le paysage est à l’âge classique un « monument de la signification perdue » (17).

Proche de Seghers, mais pourtant moins extravagant, un autre paysagiste hollandais, Philips Koninck (1619-1688), dans des tableaux d’assez large format, semble découvrir la terre plate de Hollande, le « pays bas » rescapé de l’océan, ou du Déluge, comme s’il venait d’une autre planète, s’étonnant de ces étendues qui s’allongent à perte de vue, que sillonnent les méandres d’un fleuve – l’eau n’est jamais loin en Hollande – et où s’affairent çà et là, comme des fourmis éparses dans l’immensité, de menus et presque imperceptibles personnages (figures 24, 25 et 26).

24- Philips de Koninck, Paysage, 1653-55, 133,3 x 165,7, Munich, Alte Pinakothek

25- Philips de Koninck, Paysage avec chasseurs, c. 1670, 132,5 x 165,5, Londres, National Gallery

26- Philips de Koninck, Vue panoramique, 1655, 83,4 x 127,5, Madrid, Thyssen-Bornemisza

On comprend mieux le goût du chez soi, de la clôture, du refuge douillet et de l’intérieur chaleureux, quand on mesure la menace de l’informe qui, de toutes parts, assiège la fragile république des Provinces-Unies. A l’avance du chaos, on oppose la géométrie de l’habitat. Cette obsession de la propreté, que les voyageurs de passage en Hollande dénoncent, dès le XVIIe siècle, comme la manie des gens du cru, serait sans doute moins irrépressible s’il ne fallait refouler à tout moment le constant péril de la crasse, de l’ordure ou du chaos. Rien de plus flagrant de ce point de vue que le contraste entre l’informe du tohu-bohu océanique, tel qu’il se donne à voir sur les étranges visions de Seghers, et l’exactitude linéaire des peintres d’architectures.

27- Gerrit Berckheyde, Le grand marché de Haarlem, 1696, 69,5 x 90,5, Haarlem

Sur cette toile par Gerrit Berckheyde (1638-1698), le sol pavé de la cour de Saint-Bavon, à Haarlem, n’est pas souillé du moindre déchet, les maisons sont impeccablement alignées, le temple rigoureusement dessiné avec une rigueur toute calviniste, et les bourgeois en costume du dimanche, paradent comme il convient. Il n’est pas jusqu’aux ombres et aux lumières qui se découpent avec exactitude (figure 27). Tout est distinct, rien ne se mélange. Dans le monde humain de la cité, tout est réglé comme du papier à musique ; mais quand on s’approche du rivage, comme des frontières incertaines d’un territoire assiégé, tout se défait et se résout dans l’amorphe ou le fragmentaire. Si dans la ville construite par l’intelligence des hommes, tout est à sa place, parfaitement repérable dans le système des coordonnées qui orientent la cité, clairement et distinctement disposé selon l’ordre des raisons, à l’inverse, dans le paysage mouvant des dunes comme sur l’océan soulevé par la houle, le vagabond erre sans trouver son chemin, perdu sur une terre sans repère, désorienté le long des chemins qui semblent n’être que le lit asséché creusé par l’écoulement des eaux. Sur ce tableau de Meindert Hobbema (1638-1709), un cavalier s’éloigne lentement sur une terre sablonneuse et ravinée par les eaux, dans un bois clairsemé qui paraît abandonné aux caprices de la nature, et qu’aucune raison ne semble ordonner (figure 28) :

28- Meindert Hobbema, Fermes dans les bois, 1667, 61 x 84,8, Los Angeles, Getty Museum

Dans le paysage hollandais, bien loin du quadrillage réconfortant qui oriente l’espace urbain, le voyageur, qui progresse toujours avec lenteur, comme s’il n’était pas certain d’avoir pris la bonne direction, qui s’arrête parfois pour demander son chemin aux paysans, ou aux pêcheurs qui sont sur la côte et qui en profitent pour lui vendre leurs poissons, ce voyageur qu’on dirait souvent un vagabond, semble résigné au statut de nomade irrémédiable, d’exilé sans espoir de retour.

29- Philips Wouwerman, Le chemin dans les dunes, c. 1655, 36 x 48,3, Berlin, Gemäldegalerie

30- Philips Wouwerman, Le repos des cavaliers, après 1650, 43 x 37, Anvers, Musée Royal des Beaux-arts

31- Philips Wouwerman, Cavaliers sur les dunes, après 1650, 31,4 x 41,3, Cleveland Museum of Art

32- Philips Wouwerman, Le cheval blanc, c. 1646, 43,5 x 38, Rijksmuseum

Philips Wouwerman (1619-1668) excelle dans la peinture de ces errants désœuvrés, piéton précédé de son chien au pied d’une dune qui déferle comme une vague au-dessus de sa tête, ou bien cavaliers qui le plus souvent nous tournent le dos pour contempler on ne sait quoi, rarement surpris dans leurs cavalcades mais plutôt à l’arrêt, pour un repos à l’auberge, une halte au tournant du chemin (figures 29, 30 et 31), ou bien encore ayant mis pied à terre pour attacher un cheval misérable au tronc amputé d’un arbre mort (figure 32).

33- Gerard Ter Borch, Cavalier, 1634, 55 x 41, Museum of Fine Arts, Boston

Tel encore ce merveilleux Cavalier de Gerard Ter Borch (1617-1681), qui fait volte-face et s’éloigne de nous, au pas lent de sa monture, prenant un chemin qui ne mène nulle part (figure 33). On ne saurait plus radicalement, plus mélancoliquement, dépouiller la figure du cavalier de l’héroïsme qui la magnifie ordinairement, et la rendre plus fraternellement proche de ce sentiment d’exil qui appartient à la condition de l’homme.

On sait le dégoût de Descartes, illustre Amstellodamois, pour l’irrésolution de la volonté qui abdique de cette vertu qui fait de nous la véritable image de Dieu : la liberté, qui n’est pas l’indécision du libre arbitre, mais la détermination de la volonté éclairée par l’entendement. La seconde maxime de la morale par provision (Discours III) exhorte à marcher d’un pas toujours ferme et constant sur la route qu’on s’est choisie, et cela même si le but qu’on se propose d’atteindre est incertain : « Ma seconde maxime était d’être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je le pourrais, et de ne suivre pas moins les opinions les plus douteuses, lorsque je m’y serai une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d’un côté, tantôt d’un autre, ni encore moins s’arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu’ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n’ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir ; car, par ce moyen, s’ils ne vont pas justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d’une forêt ». Le paysage hollandais pose, avec insistance et de façon inaugurale, la question métaphysique de l’orientation. Si ce peuple venu de nulle part n’en avait pas pris vivement conscience, il n’aurait sans doute pas su, avec la réussite qui fut la sienne, dresser la cartographie exacte du plat pays qui est le sien, et faire de la grande carte des Dix-sept Provinces une œuvre d’art fort précieuse, ornement des riches intérieurs (comme on le voit, par exemple, sur L’Art de la peinture de Vermeer, au musée de Vienne).

34- Jan van Goyen, Paysage aux deux chênes, 1641, 88,5 x 110,5, Rijksmuseum

Descartes est ce philosophe qui sait que, sur le chemin de la vie, il faut se hasarder à prendre la route, et non demeurer au premier tournant, comme ces deux compères qui bavardent vainement, sur le tableau de Jan van Goyen, aux pieds de deux chênes desséchés, qui tendent leurs branches torsadées comme les bras d’un désespéré, vers un ciel sombre où se prépare l’orage, images du désarroi de ces deux immobiles (figure 34). Mais la peinture hollandaise sait aussi rendre visible cet allant qui porte le voyageur au-devant du chemin, ce désir de prendre la route et de tracer soi-même, plutôt que de l’abandonner à la Fortune, sa ligne de vie. Le chemin n’est plus alors la trace de l’errance sans but, s’abandonnant à la ligne de pente sillonnée par l’érosion des eaux, mais iter vitae – pour reprendre une fois encore une expression chère à Descartes – un « chemin de vie » que le promeneur est cette fois bien déterminé à parcourir jusqu’au bout, si toutefois cette formule peut avoir un sens sur la terre des hommes. L’espace de nulle part, où tous les lieux se valent pour le promeneur solitaire, s’oriente avec l’allégresse de la marche, il se vectorise dans l’axe du chemin qu’on se résout à suivre, et se poursuit, cahin-caha, parsemé de périls – un pont fragile et incertain, la tentation de la halte à l’auberge, les détrousseurs dans la forêt, le franchissement périlleux d’une rivière.

35- Meindert Hobbema, Allée de Middelharnis, c. 1689, 103,5 x 141, Londres, National Gallery

C’est un célèbre tableau de Hobbema qui, plus que tout autre, exprime la puissante perspective du marcheur qui se porte vers l’horizon, entre les deux rangées d’arbres, sur les bas-côtés de la route, comme une allée d’honneur, avec l’hypothèse du chemin qui prend la tangente sur la droite et le clocher au bout comme une ultime récompense (figure 35). La mélancolie du paysage défoncé du précédent tableau de Hobbema (figure 28) n’est pas habituelle chez ce peintre. La perspective qui anime son art, comme on le voit sur ce magnifique tableau, répond au dynamisme de la marche plutôt qu'à l'indécision de l'égaré. Claudel a su merveilleusement évoquer, précisément à propos de ce tableau, l’euphorie du randonneur : « Je n’ai jamais regardé sans un battement de cœur ce tableau hollandais qui ne représente pas autre chose qu’un vilain chemin tout droit, au pied seul de l’homme ou du cheval praticable, un vilain chemin tout droit dans une campagne plate entre deux rangées d’affreux arbres tourmentés et dilacérés par l’hiver ; mais qui a ce charme incomparable de finir dans l’infini et de n’aboutir à quoi que ce soit de visible. Ah ! Je le reconnais ! C’est celui que j’ai suivi bien des fois dans mon adolescence, tout seul sous la pluie et parfaitement heureux d’être tout seul, le cœur plein d’une espèce de hourra sauvage ! » (18). Homo Viator. C’est presque toujours avec vitalité que, sur les toiles de Hobbema, le randonneur arpente une terre elle-même riche et puissante, de laquelle jaillissent en nombre des chênes vigoureux, et au sein de laquelle l’eau elle-même n’est plus facteur d’érosion ni de corrosion (figure 28), mais, disciplinée par la mécanique intelligente du moulin, convertit son énergie pour le plus grand profit des humains (figure 36).

36- Meindert Hobbema, Le moulin à eau, c. 1664, 62 x 85,5, Rijksmuseum

Cependant, si l’homme marche avec assurance, d’un pas ferme et constant comme le souhaitait Descartes, il ne manque pas de passages périlleux qui réclament de l’attention et de la prudence.

37- Hobbema, Paysage avec une passerelle, 1664-65, 24,8 x 32, Los Angeles County Museum of Art

Ainsi, toujours par Hobbema, cette fragile passerelle où s’aventure ce jeune homme précédé d’un petit chien noir (figure 37). Tout autour de lui, la nature est touffue, vivante, feuillue, et il y a comme une promesse de vie qui anime et vibre dans le paysage tout entier. Mais il arrive que le voyageur trébuche et tombe dans le fossé. Ce passage difficile, un autre peintre, Salomon van Ruysdael (1602-1670), oncle du grand Jacob van Ruisdael, l’a maintes fois représenté par une scène à laquelle il accorde une faveur toute particulière, et qui est devenue comme sa marque de fabrique : le passage du bac. On songe encore à Descartes, à ce moment de sa vie par Adrien Baillet, où le biographe raconte comment, autour de 1621, Descartes, ayant pris le parti de voyager dans le grand livre du monde dût, pour passer l’Elbe, s’embarquer sur une chaloupe précaire. Au milieu du fleuve, les mariniers en leur jargon méditent d’assassiner leur passager pour s’emparer de ses bagages. Mais notre Don Quichotte en vadrouille, philosophe randonneur, les précédant, les menace aussitôt de sa rapière et les tient en respect jusqu’à ce le bateau ait touché le rivage. Il n’y a pas de détrousseurs sur les tableaux de Salomon van Ruysdael, mais sur le bac étroit qui se risque sur le fleuve, on n’a pas eu peur d’embarquer des cavaliers sur leur monture, et trois ou quatre vaches qui rentrent du pacage (figures 38 et 39). Nef des fous ou nef des sages, les embarqués sont en équilibre difficile.

38- Salomon van Ruysdael, Rivière avec le passage du bac, 1649, 91 x 126, Rijksmuseum

39- Salomon van Ruisdael, Le bac, 1649, 101,5 x 134,8, Washington, National Gallery of Art

Salomon van Ruysdael, dont on n’a pas toujours reconnu la valeur, excelle encore à représenter l’espace ouvert sur le ciel, sur l’eau et sur la lumière, du paysage hollandais, non comme l’immensité vacante et indifférenciée en laquelle se dilatent les vastes panoramas de Jan van Goyen, vues offertes à la contemplation immobile du peintre et non à l’arpentage allègre du marcheur, mais comme un paysage d’eau (c’est par cette formule que Monet désignait ses Nymphéas) orienté par le mouvement du fleuve ou bien encore par le vent qui gonfle la voile et fait se pencher les arbres du rivage (figure 40).

40- Salomon van Ruisdael, Vue de Deventer en arrivant du nord-ouest,

1657, 52 x 76, Londres, National Gallery

A la menace omniprésente de l’eau, à la pression de l’informe qui s’exerce aux frontières, le résident peut opposer maintenant l’énergie et le goût de vivre qui le conduisent à résister et à progresser, à aller de l’avant.

41- Jacob van Ruisdael, Moulin près de Duursteede, c. 1670, 83 x 101, Rijksmuseum

41- Jacob van Ruisdael, Moulin près de Duursteede, c. 1670, 83 x 101, Rijksmuseum

Sur ce célèbre tableau de Jacob van Ruisdael, le moulin fait face à la mer comme un vigile, un phare qui indique la direction et résiste à l’envahisseur (figure 41). C’est par la vertu de ces moulins à vent que les Hollandais ont su assécher les terres et conquérir, contre les éléments, de nouveaux territoires. Ce que les Grands de ce monde n’ont pas su faire – faire reculer l’océan – la multitude des anonymes, par la résultante des forces commune, a su l’accomplir. Il y a quelque chose d’héroïque dans le moulin de Ruisdael, et les Hollandais ne s’y sont pas trompés, qui ont fait du moulin à vent, avec ses longues ailes lancées vers un ciel lourd de nuages, l’emblème de leur Nation. Il partage toutefois cet honneur avec un autre emblème, moins héroïque, plus rustique et débonnaire : la vache laitière.

42- Médaillon, Willem Buytewech, Allégorie de la fausseté de l'Espagne

et de la Liberté et de la Prospérité de la République hollandaise, gravure,

in Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historiepenningen, 1636

En temps de guerre, la Hollande est un lion combattant, qui garde le jardin clos du territoire avec le bouclier et l’épée, comme le montre cette médaille qui porte la fière devise « Securius bellum pace dubia : La guerre est plus sûre qu’une paix douteuse », en commémoration d’un traité de paix proposé par les Espagnols arrogants et refusé par les Néerlandais pour ce qu’il leur paraissait dommageable et inéquitable (figure 42). Le lion est à ce point la Hollande en personne, que les cartographes ont cru deviner sa silhouette dans le dessin de ses frontières (figure 43).

43- La République de Hollande représentée dans la forme d’un lion, par Nicolas Visscher, 1648

Mais en temps de paix, la Hollande est une fermière qui trait le lait de la vache hollandaise, emblème sans doute fort peu héroïque, mais bien conforme à la volonté d’un peuple harassé par les guerres incessantes, et qui entend bien enfin jouir des fruits de la paix. En atteste cette autre médaille, qui porte une autre devise, cette fois humble et prosaïque : « Avidi spes fida coloni ; L’espérance confiante de l’avide fermier » (figure 44). La Hollande ne désespère jamais d’une paix prochaine qui lui permettra de se consacrer à son activité favorite : laborieusement s’enrichir et profiter de ses biens.

44- Médaillon gravé, La laitière hollandaise,

in Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historiepenningen, 1636

Il est un peintre qui fera de cette vache laitière le symbole de la Hollande, en lui conférant une dignité inaccoutumée : c’est Albert Cuyp (1620-1691) qui représente le calme des troupeaux dans la paix du soir. Le vacarme des batailles s’est éteint. Une lumière dorée, qui vient des paysages romains de Claude (le style italianisant se répand dans le paysage dès le deuxième quart du siècle, importé par les peintres hollandais de retour d’un long séjour à Rome), nimbe la fin du jour. Tout est apaisé, on n’entend plus le fracas de l’événement, mais on peut se rendre attentif à l’énigme phénoménale. Les vaches, dont nous savons aujourd’hui qu’elles ont vocation à regarder passer les trains, ruminent immobiles le temps qui passe silencieusement, et Cuyp réussit presque à leur donner la sagesse paisible des philosophes (figures 45, 46 et 47). Il n’est plus temps de marcher sur le chemin de la vie, mais plutôt de s’arrêter pour contempler la beauté du monde. Il y a dans l’art hollandais une extraordinaire sensibilité au Temps, qui est ce qui passe quand il ne se passe plus rien.

45- Aelbert Cuyp, Bétail au bord de la rivière, c. 1650, 76,2 x 106,4, Londres, Dulwich Picture Gallery

46- Aelbert Cuyp, Vaches au bord de la rivière, 1650, 59 x 74, Budapest, Musée des Beaux-arts

47- Aelbert Cuyp, Vaches et paysans, 1658-60, 38,1 x 50,8, Londres, National Gallery

Comme sur certains tableaux de Paulus Potter (1625-1654) – très apprécié pour son réalisme dans la France rurale du XIXe siècle, qui croyait y voir une sorte de Rosa Bonheur néerlandaise – qui fait d’une vache, d’un jeune taureau et de quelques brebis, rassemblés autour de leur heureux propriétaire, un véritable portrait de famille, Albert Cuyp métamorphose un jeune berger jouant de la flûte, deux enfants et quelques vaches rassemblées là, remarquablement attentives à ce concert champêtre, en une réunion allégorique qui offre une version agricole de l’Arcadie de Claude, où les Muses dansent aux sons de la flûte de Pan que porte à ses lèvres un berger mythologique (figure 48) :

48- Aelbert Cuyp, Paysage près de Rhenen : vaches au pâturage et berger jouant de la flûte,

1650-55, 170 x 229, Louvre

La Hollande a trouvé son destin, paisible et bucolique, et le randonneur peut, comme le peintre, suspendre un peu sa marche et prendre le temps d’admirer le paysage (figure 49) :

49- Aelbert Cuyp, Panorama au sommet du Heimenberg, près de Rhenen, 1646-48, 32,9 x 42,5, coll. part.

***********

NOTES

1- Hegel, Esthétique, trad. Bénard, I, p. 734.

2- Simon Schama, L’Embarras des richesses, Gallimard, 1991, p. 469-497

3- La Fontaine, Fables, V, 1 : « Le Bûcheron et Mercure », v. 27.

4- Hegel, Esthétique, trad. Bénard, II, p. 316-317.

5- Paul Claudel, Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 170.

6- Samuel van Hoogstraten,

Introduction à la haute école de l’art de peinture, traduction, commentaires et index par Jan Blanc, Droz, Genève, 2006, p. 372.

7- Samuel van Hoogstraten, op. cit. p. 373.

8- Léonard de Vinci, La Peinture, textes traduits, réunis et annotés par André Chastel, avec la collaboration de Robert Klein, Hermann, Paris, 1964, p. 196-197

9- Simon Schama, L’Embarras des richesses. Une interprétation de la culture hollandaise au Siècle d’or, trad. par P.-E. Dauzat, Gallimard, Paris, 1991, p. 70.

10- Paul Claudel,

Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 207.

11- Hegel, Esthétique, trad. Bénard, III, p. 263.

12- Alain Corbin, Le territoire du vide. L’occident ou le désir du rivage, 1750-1840, Flammarion, 1990 [Aubier, 1988], chap. I : « Les racines de la peur et de la répulsion », p. 11-30.

13- Graveur maniériste (1565-1607), père de Pieter Saenredam célèbre pour ses intérieurs d’église ivoirins et lumineux.

14- Paul Claudel, Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 172-173.

15- Samuel van Hoogstraten, Introduction à la haute école de l’art de peinture, traduction, commentaires et index par Jan Blanc, Droz, Genève, 2006, p. 324 et p. 459.

16- Gianni Guadalupi et Alberto Manguel, Guide de nulle part et d’ailleurs à l’usage du voyageur intrépide en maints lieux imaginaires de la littérature universelle, préface d’André Dhôtel, traduction et adaptation de Patrick Reumaux, édition du Fanal, 1981.

17-« La poésie de la ruine est poésie de ce qui a partiellement survécu à la destruction, tout en demeurant immergé dans l’absence : il faut que personne n’ait gardé l’image d’un monument intact. La ruine par excellence signale un culte déserté, un culte négligé. Elle exprime l’abandon et le délaissement. Le monument ancien était un mémorial, une "monition". Il perpétuait un souvenir. Mais le souvenir initial a été perdu, une signification seconde lui succède, annonçant dorénavant la disparition du souvenir que le constructeur avait prétendu perpétuer dans la pierre. Sa mélancolie réside dans le fait qu’elle est devenue un monument de la signification perdue » (Jean Starobinski, L’Invention de la liberté, Skira, Genève, 1964, p. 180). »

18- Paul Claudel, Œuvres en prose, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 266-267.

Pour lire le chapitre suivant, consacré au portrait, cliquer ICI